Лекция 17. Структура и функционирование биогеоценозов презентация

Содержание

- 2. Термин «экосистема» впервые предложил английский эколог А.Тэнсли в 1935 г.

- 3. Определение А.Тэнсли (1935): Определение А.Тэнсли

- 4. Легко видеть, что понятие экосистемы является очень широким и не имеет

- 5. Поэтому в 1944 г. русский геоботаник В.Н. Сукачев предложил более конкретный

- 6. Биогеоценозы, находящиеся в гидросфере, часто называются биогидроценозами. Биогеоценозы,

- 7. Существование всех экологических систем обусловлено постоянным потоком энергии и круговоротом вещества

- 8. Продуценты, или автотрофные организмы, создают органические вещества из неорганических в процессах

- 9. Впервые целостные представления о закономерностях трансформации вещества энергии в экологических системах

- 10. Продуценты являются основой существования всех экологических систем и биосферы Земли в

- 11. Классификация автотрофных организмов Классификация автотрофных организмов I. Хемосинтетики подразделяются на

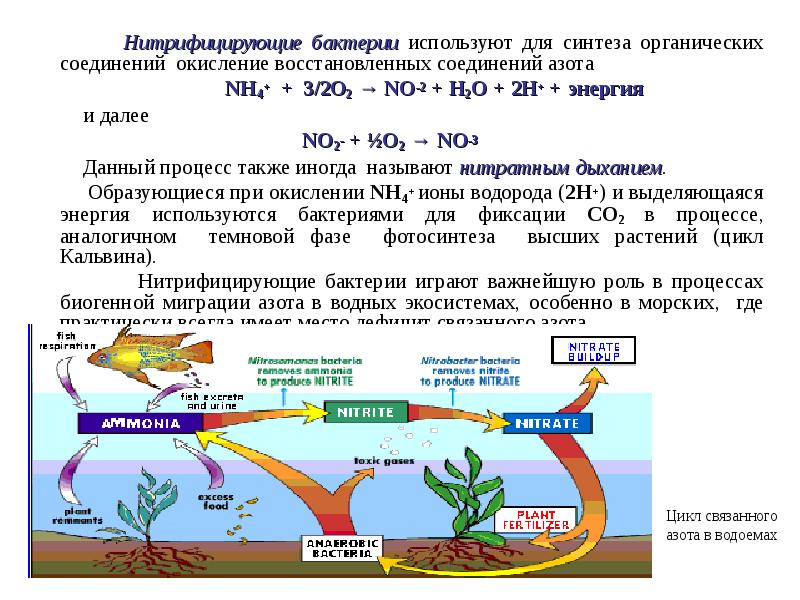

- 12. Нитрифицирующие бактерии используют для синтеза органических соединений окисление восстановленных соединений азота

- 13. Серобактерии (или тиобактерии) окисляют восстановленные соединения серы, чаще всего сероводород.

- 16. У водородных бактерий процесс хемосинтеза можно выразить следующим общим уравнением:

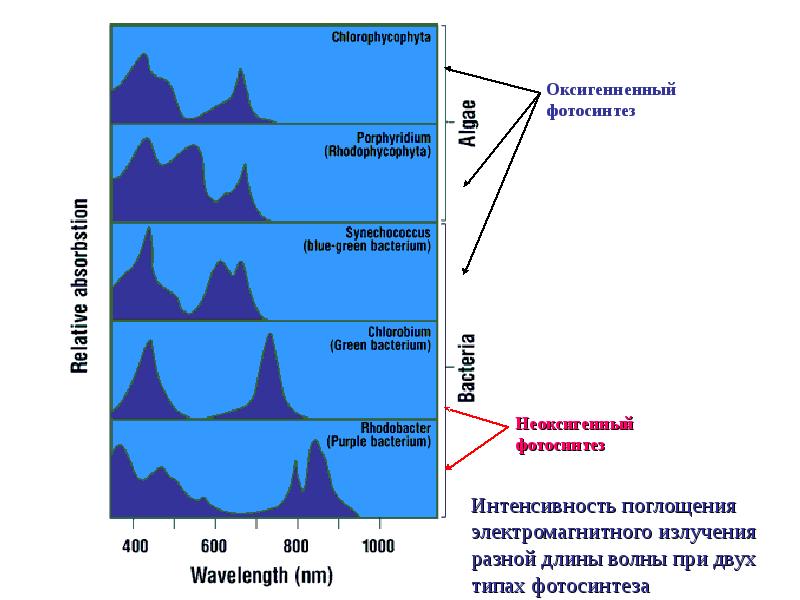

- 17. К видам с неоксигенным фотосинтезом (при котором не выделяется кислород) относятся

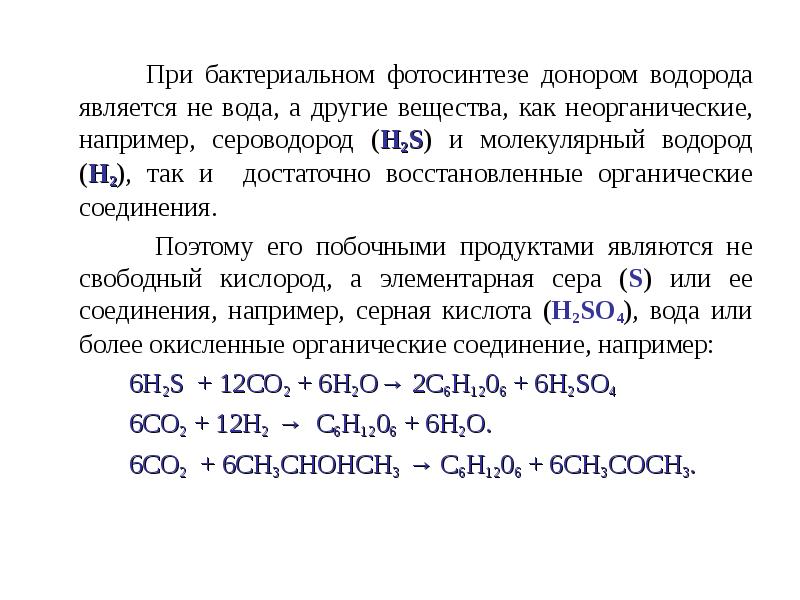

- 19. При бактериальном фотосинтезе донором водорода является не вода, а другие вещества,

- 20. К видам с оксигенным фотосинтезом (при котором выделяется кислород) относятся цианобактерии,

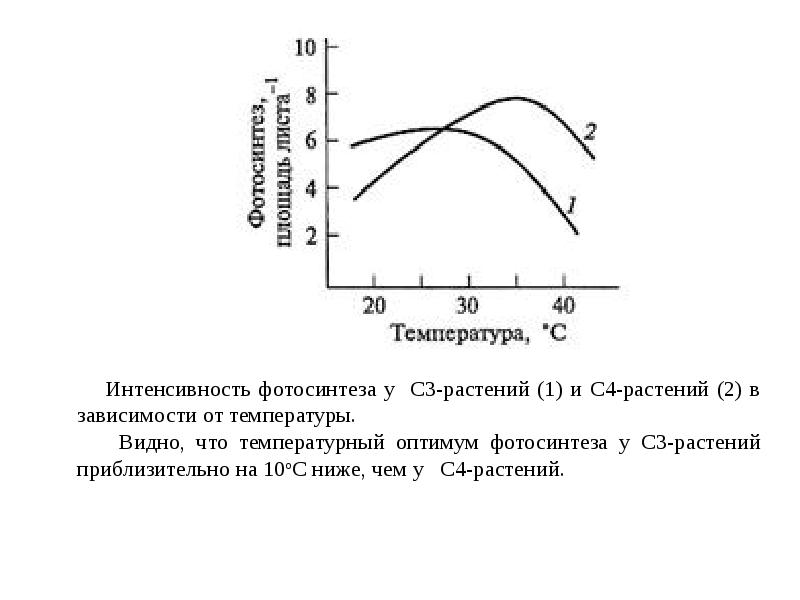

- 21. Типы оксигенного фотосинтеза выделяют по способу фиксации растениями СО2.

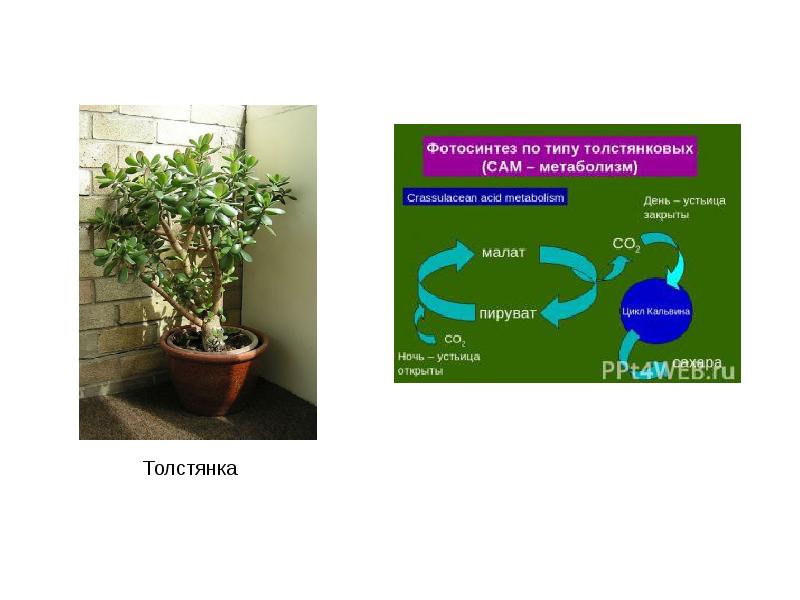

- 23. Особый тип фотосинтеза встречается у растений – обитателей жарких пустынь, например,

- 25. У растений существует и другой процесс – фотодыхание, или окисление органических

- 26. Консументы и редуценты не способны создавать органические вещества из неорганических.

- 27. С другой стороны, все фотоавтотрофные организмы в темноте переходят к гетеротрофному

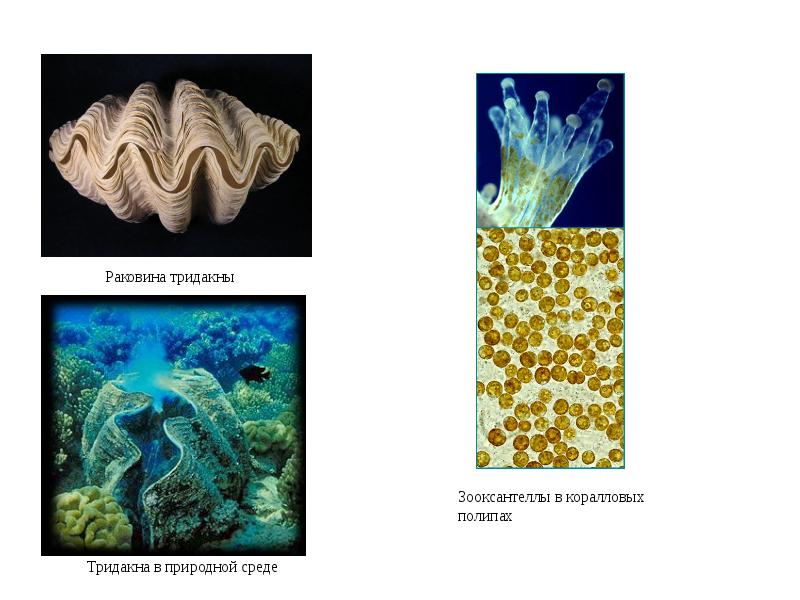

- 28. Ряд видов одноклеточных автотрофных протистов вступают в мутуалистические отношения с водными

- 29. Распространённый в Тихом океане крупнейший в мире двустворчатый моллюск – гигантская

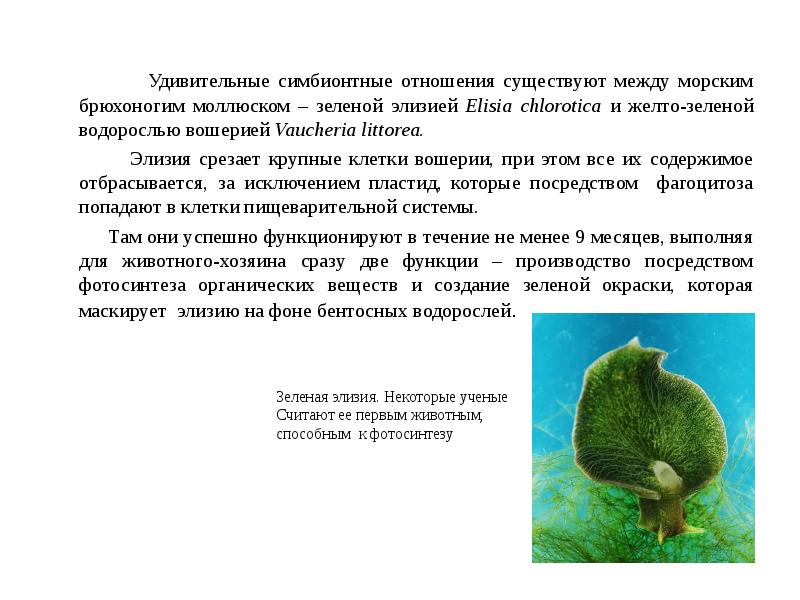

- 31. Удивительные симбионтные отношения существуют между морским брюхоногим моллюском – зеленой элизией

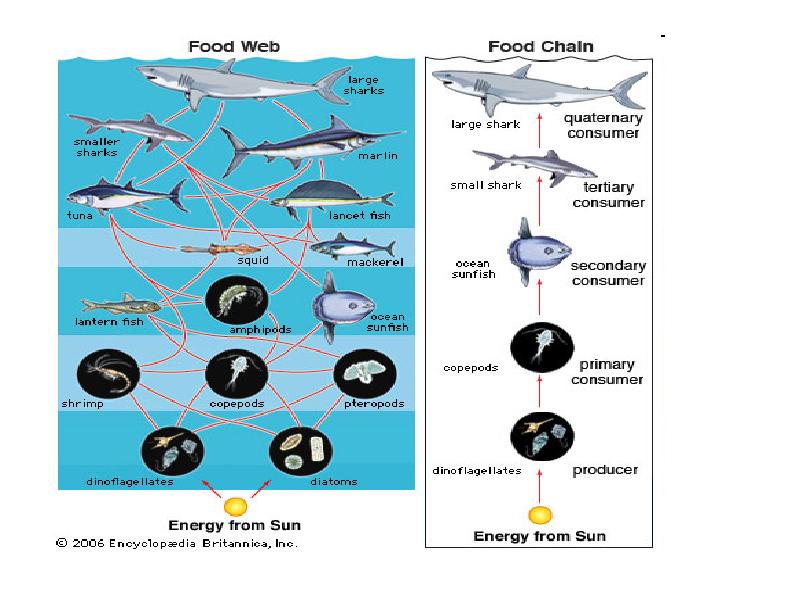

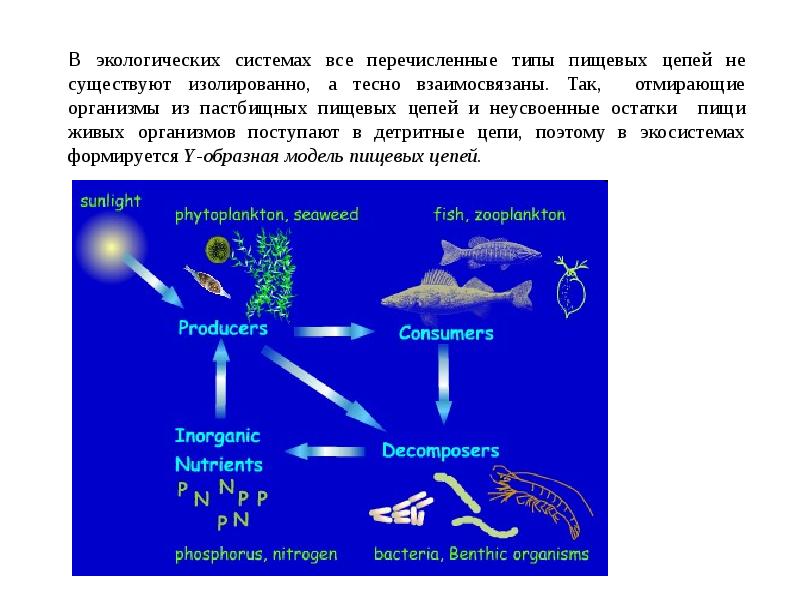

- 32. Процессы трансформации вещества и энергии в экосистеме происходят преимущественно посредством трофических

- 34. Различают пастбищные, детритные и паразитические пищевые цепи. Начальным звеном пастбищных цепей

- 35. В пастбищных пищевых цепях первый трофический уровень образуют продуценты – автотрофные

- 36. В детритных пищевых цепях, или цепях разложения, продуценты (т. е. автотрофные

- 37. Детрит – один из важнейших компонентов водных экосистем.

- 38. Организмы, питающиеся непосредственно детритом, называют детритофагами. Они образуют второй трофический уровень

- 41. Детритные пищевые цепи имеют огромное значение в природе. Если бы их

- 42. Детрит, осевший на дно пресных водоемов, образует сапропе́ль (от греч. σαπρός

- 44. Практически любой вид живых организмов имеет своих паразитов.

- 46. Обычно разные трофические уровни в экосистемах не разделены в пространстве. Однако

- 48. Отсюда в таких геотермальных источниках четко выделяется автотрофная зона, где распространены

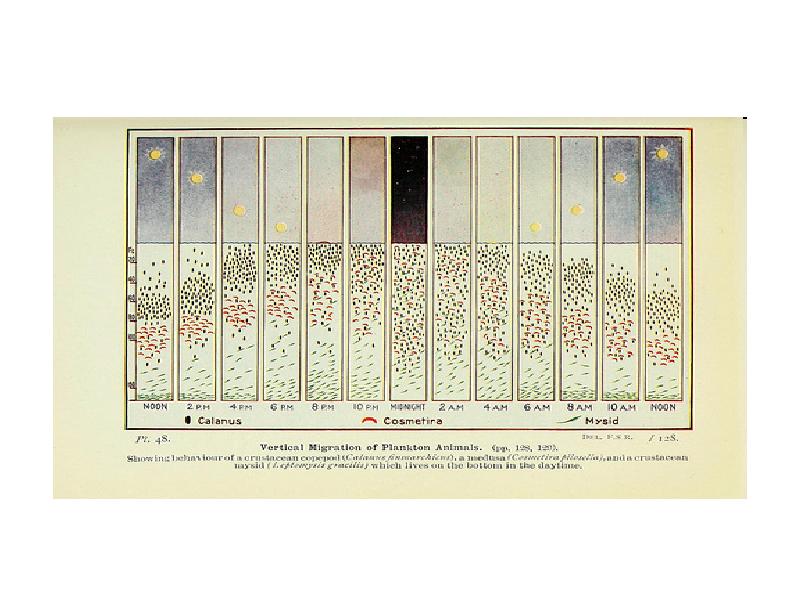

- 49. В пелагической зоне океанов и морей автотрофные организмы (одноклеточные водоросли) существуют

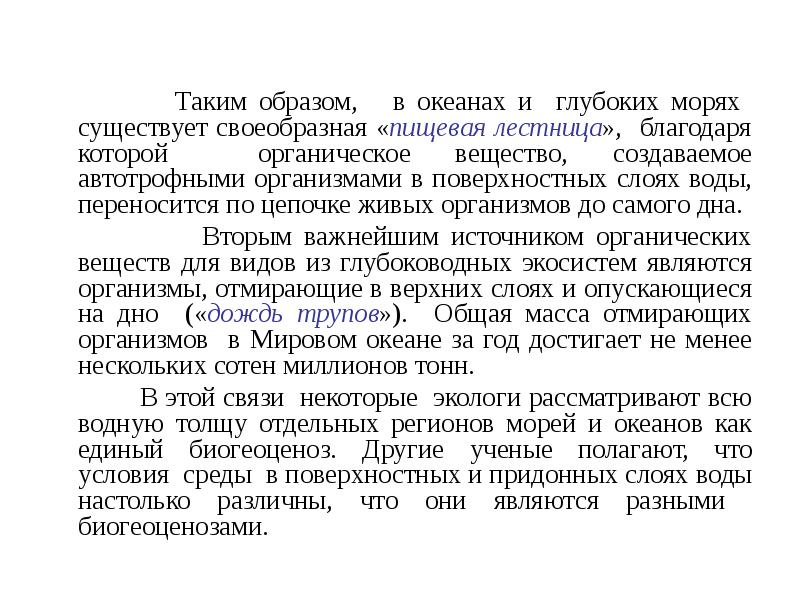

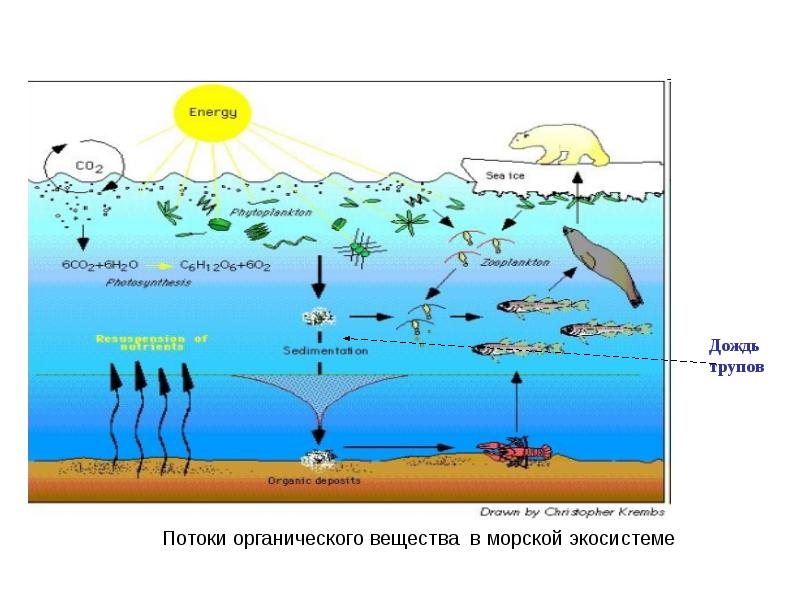

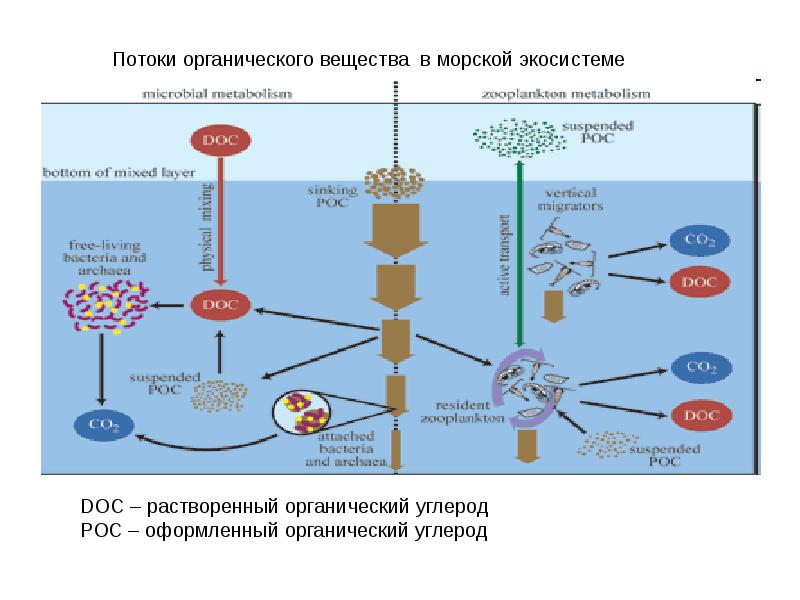

- 52. Таким образом, в океанах и глубоких морях существует своеобразная «пищевая лестница»,

- 55. Топические группировки биоты Топические группировки биоты

- 56. Термин «биоценоз» предложил немецкий зоолог Карл Мёбиус (1877) в работе о

- 57. Виды, образующие биоценоз, взаимно связаны друг с другом. Это отличает биоценоз

- 58. В водных биогеоценозах выделяют следующие жизненные формы: В

- 59. Планктон (от греч. πλανκτον – блуждающие) – разнородные, в основном мелкие организмы,

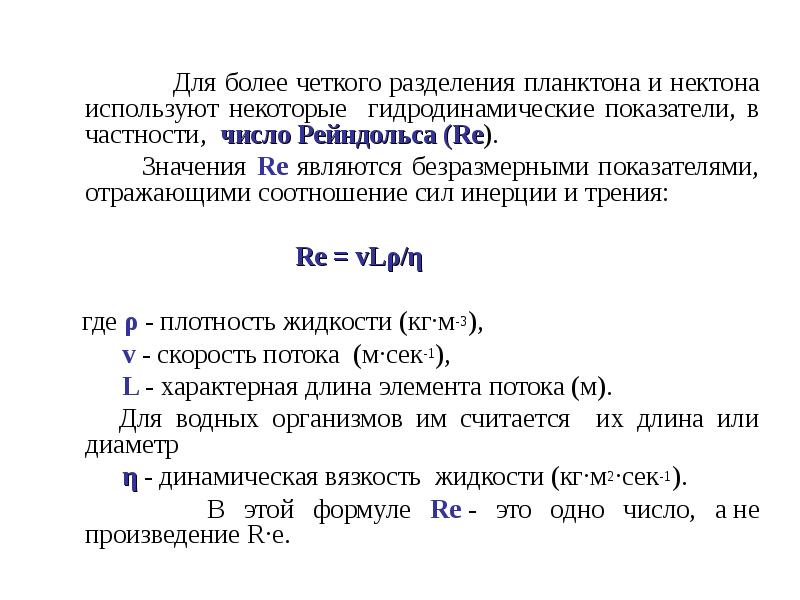

- 60. Для более четкого разделения планктона и нектона используют некоторые гидродинамические показатели,

- 61. Организмы планктона имеют значение Re в пределах 105 - 2·107. У

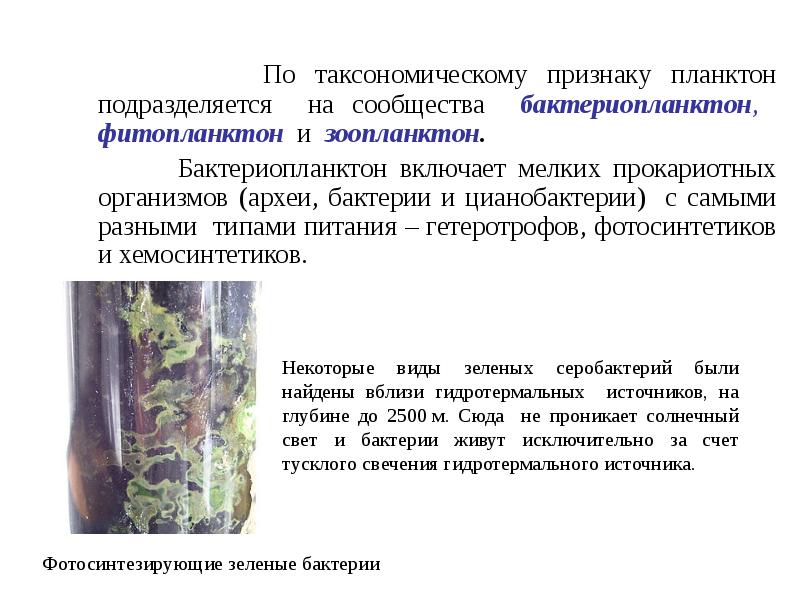

- 63. В состав фитопланктона входят многочисленные группы одноклеточных автотрофных протистов, обычно называемых

- 65. Зоопланктон образуют эукариотные гетеротрофные организмы, самого разного таксономического положения. Например, к

- 68. Бе́нтос (от греч. βένθος – глубина) – совокупность организмов, обитающих на грунте и в

- 70. В фитобентосе пресных водоемов доминируют погруженные и полупогруженные цветковые растения, а

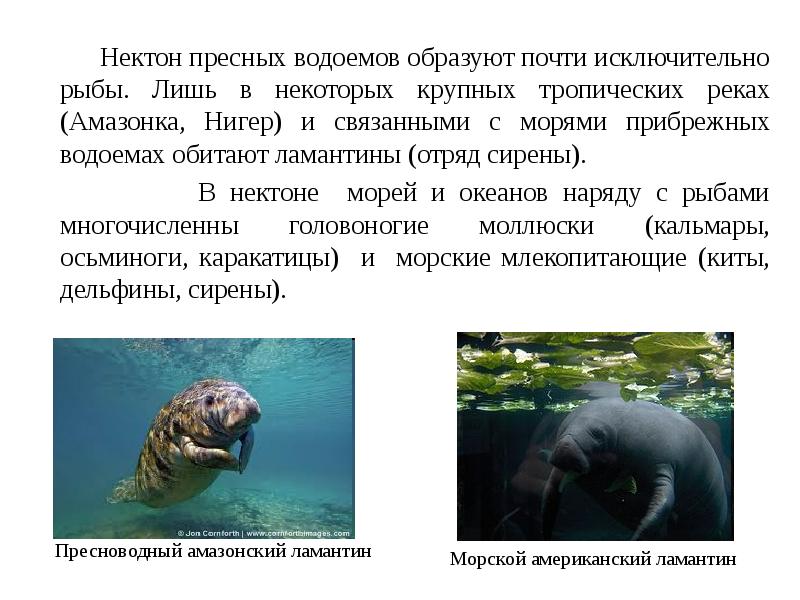

- 73. Нектон пресных водоемов образуют почти исключительно рыбы. Лишь в некоторых крупных

- 74. Сообщества, образующие обрастания на вертикальных естественных (скалы, камни, подводные растения) и

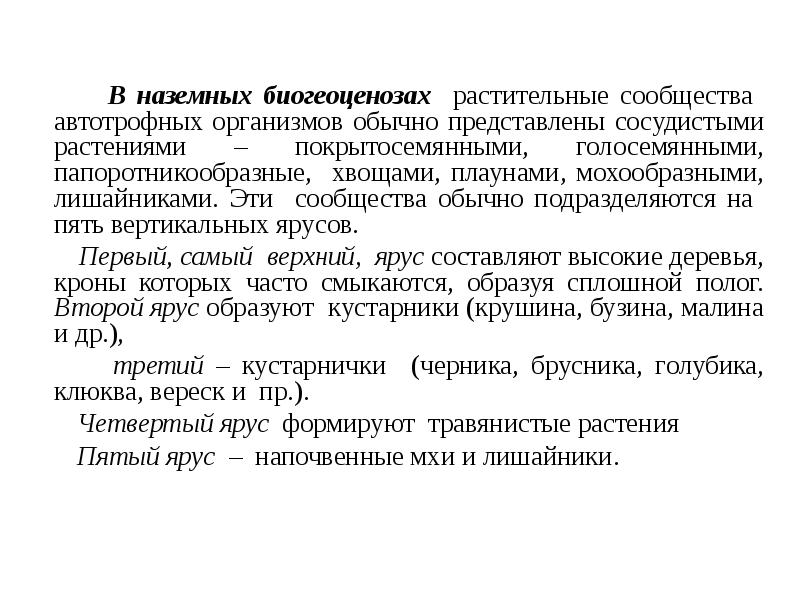

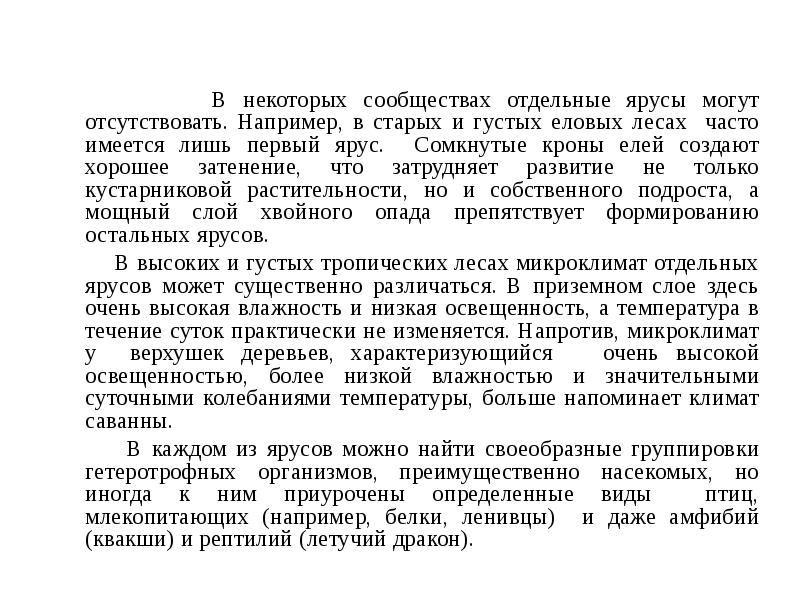

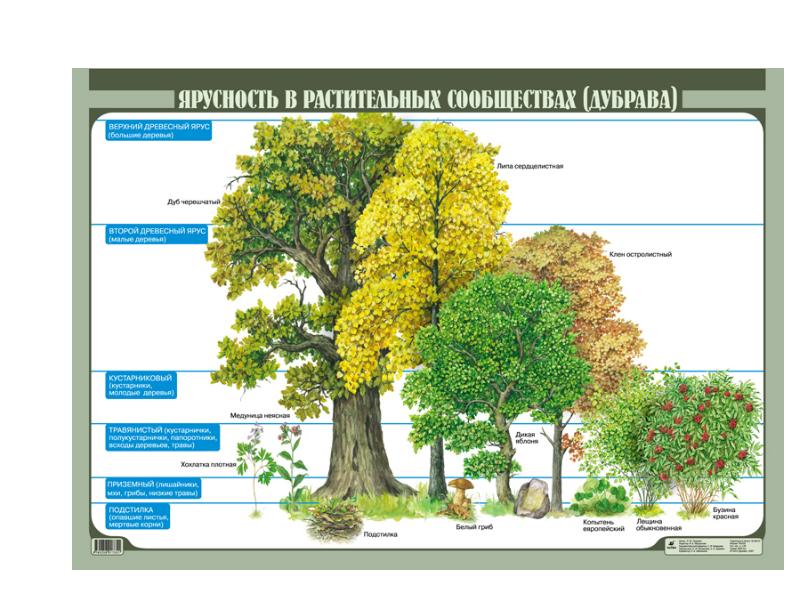

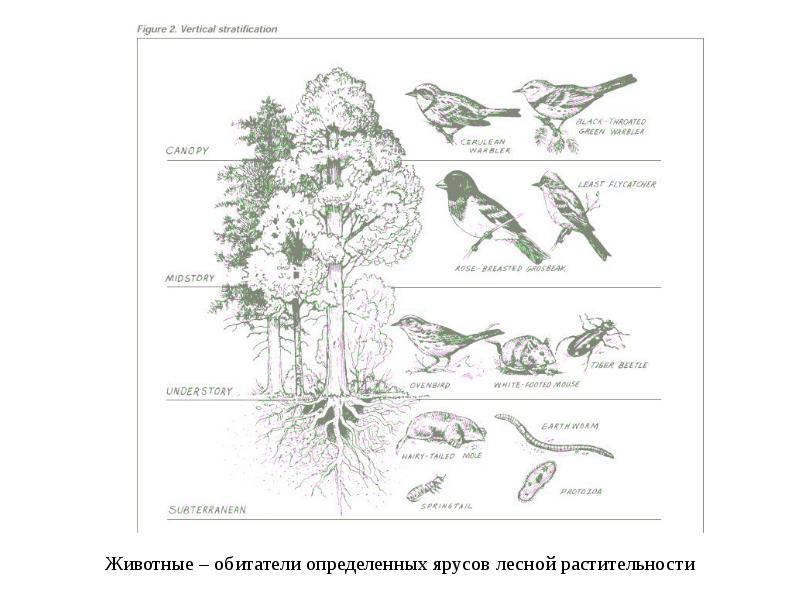

- 77. В наземных биогеоценозах растительные сообщества автотрофных организмов обычно представлены сосудистыми растениями

- 78. В некоторых сообществах отдельные ярусы могут отсутствовать. Например, в старых и

- 82. Скачать презентацию

Слайды и текст этой презентации

Скачать презентацию на тему Лекция 17. Структура и функционирование биогеоценозов можно ниже:

Похожие презентации