ПАТАНАТОМИЯ- I презентация

Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ 1. Задачи патологической анатомии 2. Объекты исследования и методы патологической анатомии

- 3. 1. Задачи паталогической анатомии Патологическая анатомия– наука о возникновении и развитии морфологических изменений

- 4. Патологическая анатомия – одна из важнейших дисциплин в системе здравоохранения, в

- 5. Изучение структурных основ болезни проводится на разных уровнях: организменный уровень позволяет

- 6. тканевый и клеточный уровни – это уровни изучения измененных тканей, клеток

- 7. Распознавание морфологических изме-нений на органном и тканевом уровнях очень трудно в

- 8. 2. Объекты исследования и методы патологической анатомии Патологическая анатомия занимается изучением структурных

- 9. Изучение этиологии, патогенеза, клиники, морфологии болезни позволяет применить научно-обоснованные меры лечения

- 10. При болезни гомеостаз нарушается, жизнедеятельность протекает иначе, чем в здоровом организме,

- 11. Патологическая анатомия получает материал о структурных нарушениях при болезнях с помощью

- 12. Особенно важным для выяснения патогенеза и морфогенеза болезней является воспроизведение их

- 13. 3. Краткая история развития патанатомии Развитие патологической анатомии как науки неразрывно связано

- 14. В XVI в. в ряде стран Западной Европы врачам вновь было предоставлено право

- 15. В первой половине XIX в. в патологии господствовало гуморальное направление, сторонники которого видели

- 16. 4. Смерть и посмертные изменения Смерть – необратимое прекращение жизненных функций

- 17. Различают смерть клиническую и биологическую. Условно моментом клинической смерти считают прекращение сердечной

- 18. 5. Трупные изменения Охлаждение трупа. В зависимости от условий по истечению

- 19. Механизм трупного окоченения еще недостаточно изучен. Но точно установлено значение двух

- 20. Трупные пятна возникают вследствие изменений в состоянии крови и ее перераспределения

- 21. Первая стадия – образование трупных гипостазов, которые возникают через 3–5 ч

- 22. Трупное разложение и гниение. В омертвевших органах и тканях развиваются аутолитические

- 23. Гниение раньше всего происходит в органах пищеварения, но затем распространяется и

- 24. Дистрофии Под дистрофией (дегенерацией, перерождением) понимают патологические изменения в органах, возникающие

- 25. В основе дистрофии лежит нарушение метаболизма клеток и тканей, ведущее к

- 26. При дистрофиях в клетках или вне их накапливаются продукты обмена (белки,

- 27. Классификация дистрофий Классификация дистрофий связана с видом нарушенного обмена веществ. Поэтому

- 28. Патогенные факторы действуют на органы и ткани или непосредственно или рефлекторно

- 29. Гангрена стопы

- 30. Гангрена кишки

- 31. Панкреонекроз

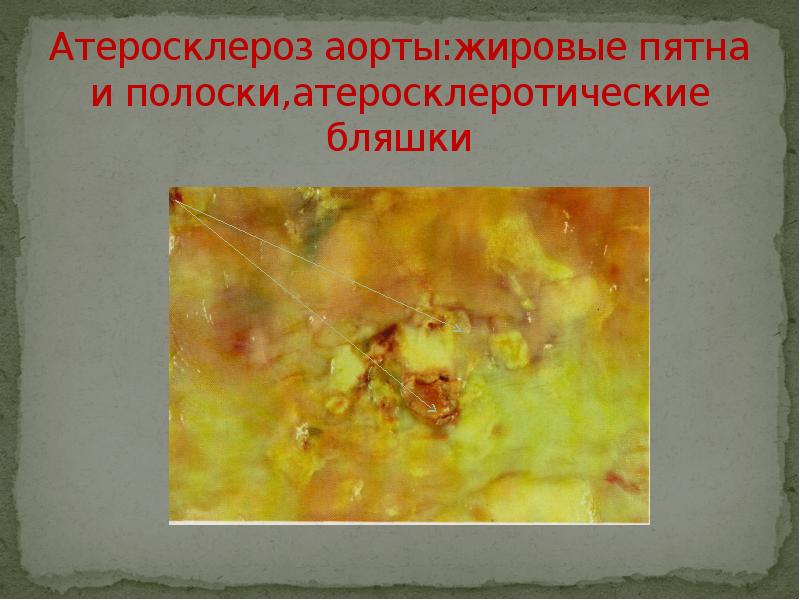

- 32. Атеросклероз аорты:жировые пятна и полоски,атеросклеротические бляшки

- 33. Холестероз желчного пузыря

- 34. Петрификация в легком

- 35. Тромбы в глубоких венах нижних конечностей

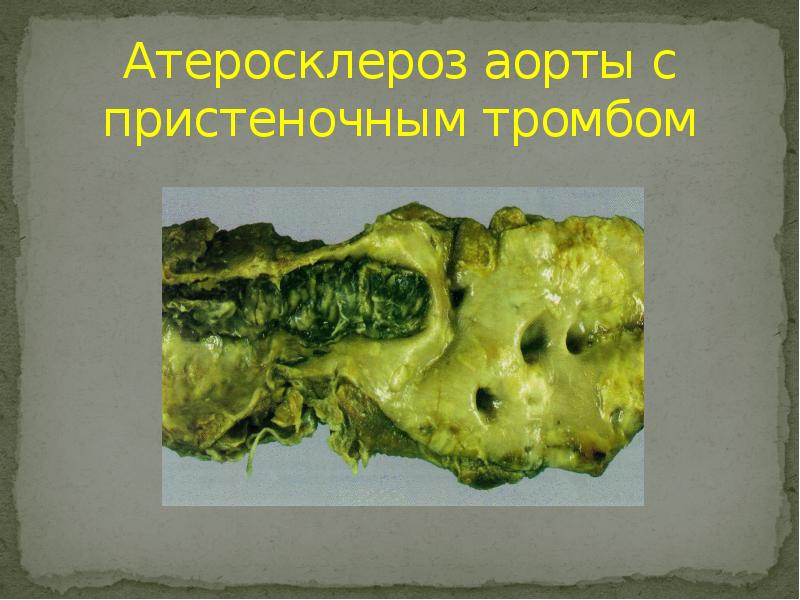

- 36. Атеросклероз аорты с пристеночным тромбом

- 37. Тромбоэмболия легочной артерии

- 38. Геморрагический инфаркт легкого

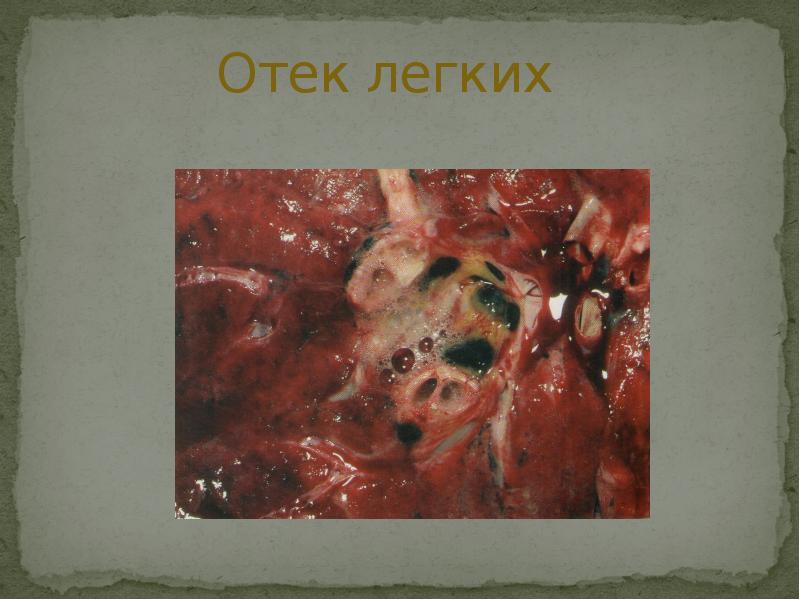

- 39. Отек легких

- 40. Бурая индурация легких

- 41. Цианотическая индурация почек

- 42. Цианотическая индурация селезенки

- 43. Венозное полнокровие печени(мускатная печень)

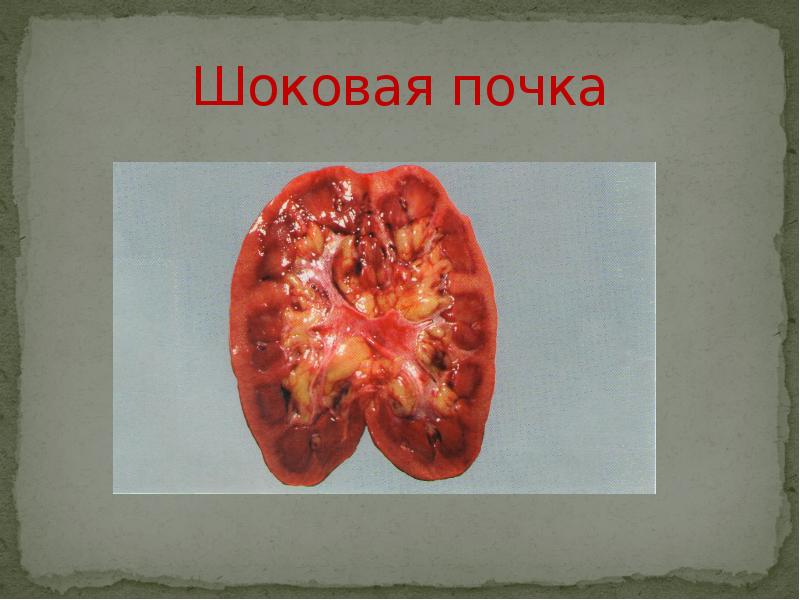

- 44. Шоковая почка

- 45. Фибринозный перикардит

- 46. Эмболический гнойный нефрит

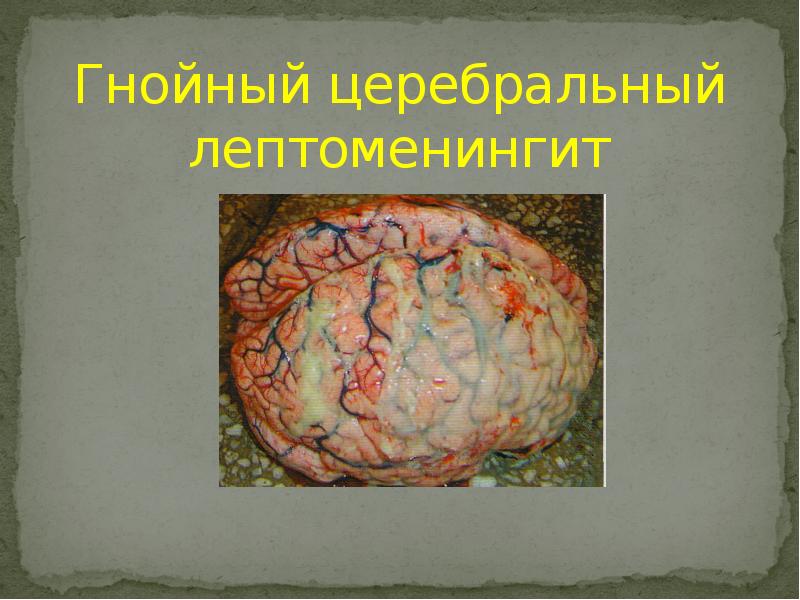

- 47. Гнойный церебральный лептоменингит

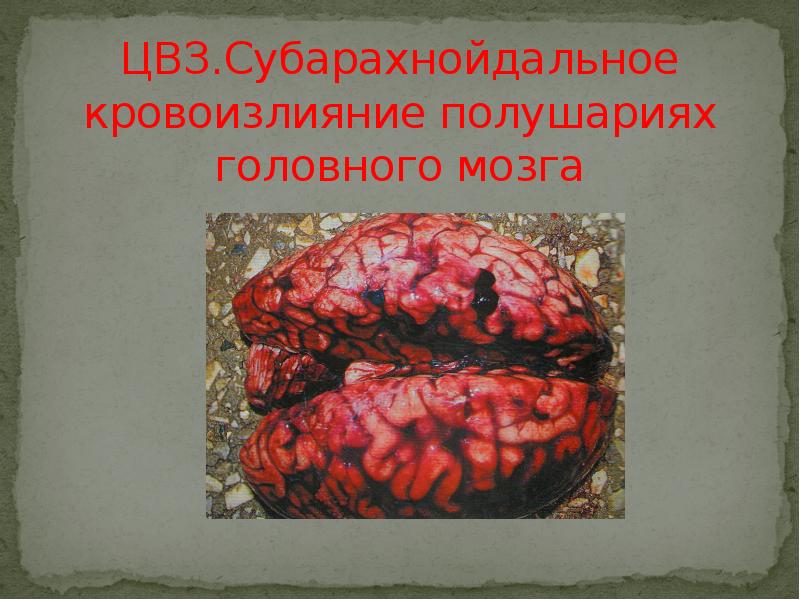

- 48. ЦВЗ.Субарахнойдальное кровоизлияние полушариях головного мозга

- 49. Базальное субарахноидальное кровоизлияние

- 50. Скачать презентацию

Слайды и текст этой презентации

Похожие презентации