в курсе презентация

Содержание

- 2. ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА Практические задания по курсу «Геофизические методы исследований и интерпретация

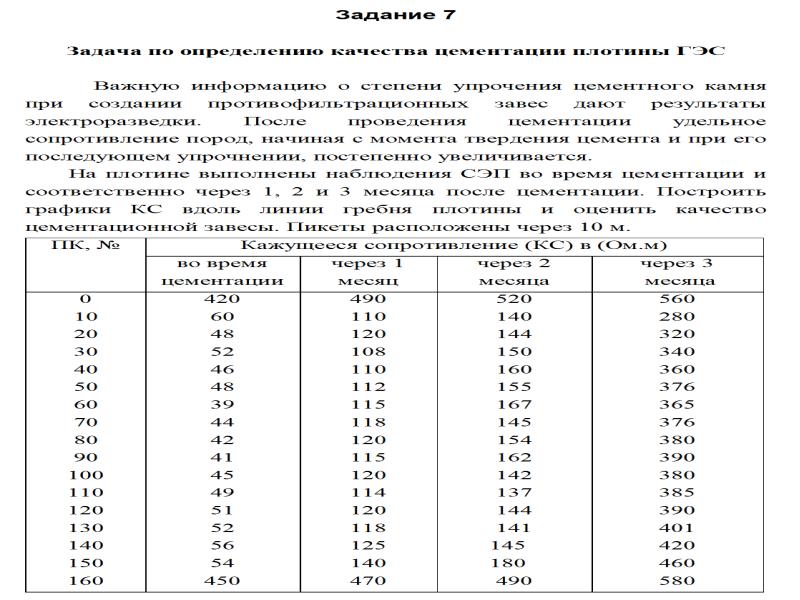

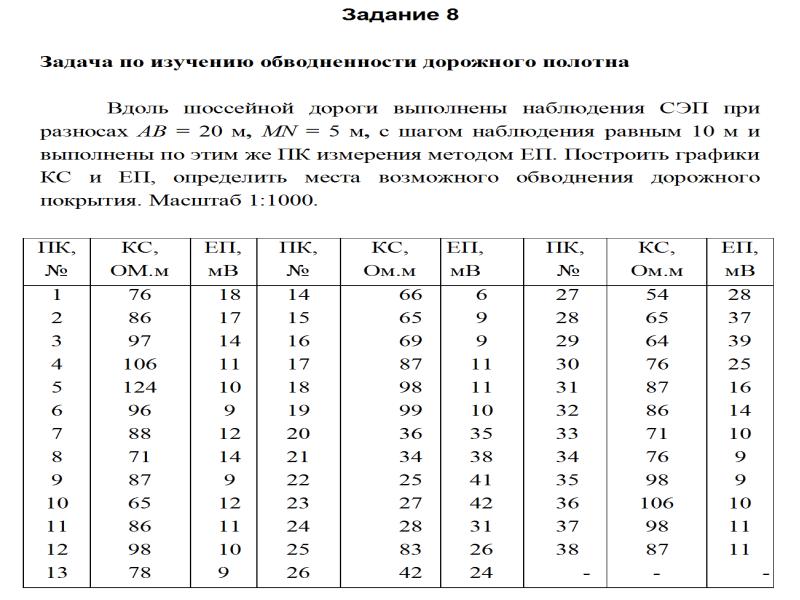

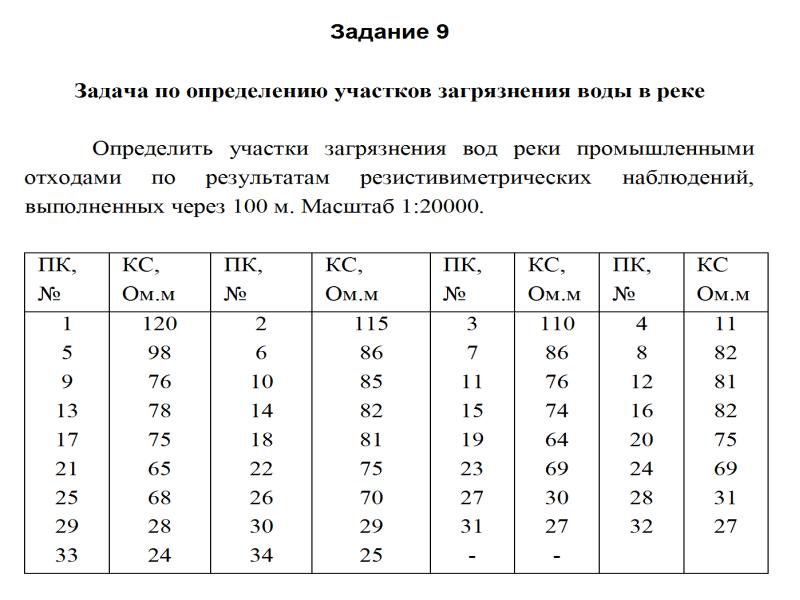

- 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКЕ Общие сведения Практические задания по электроразведке включают

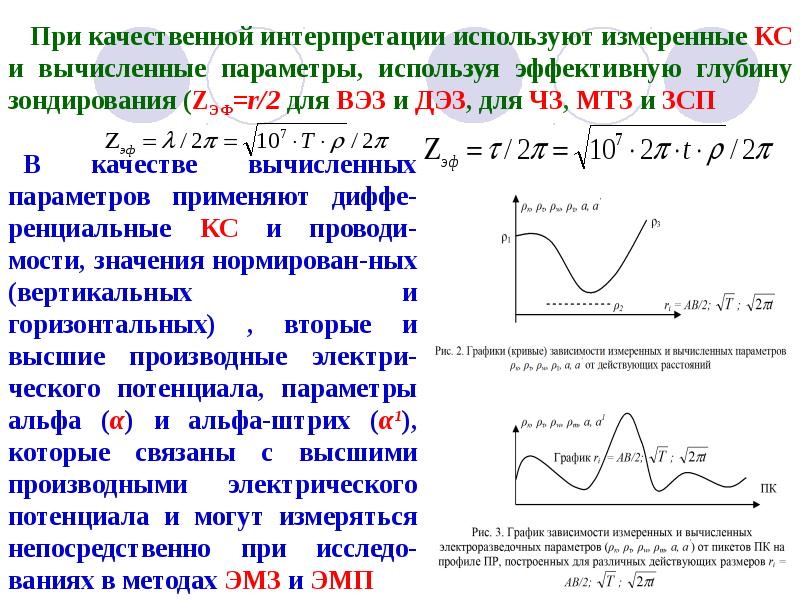

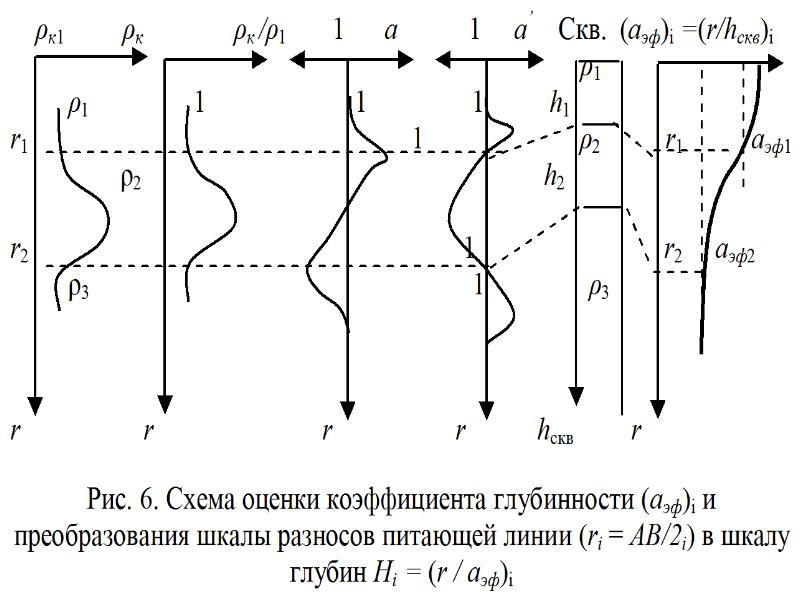

- 4. При качественной интерпретации используют измеренные КС и вычисленные параметры, используя эффективную

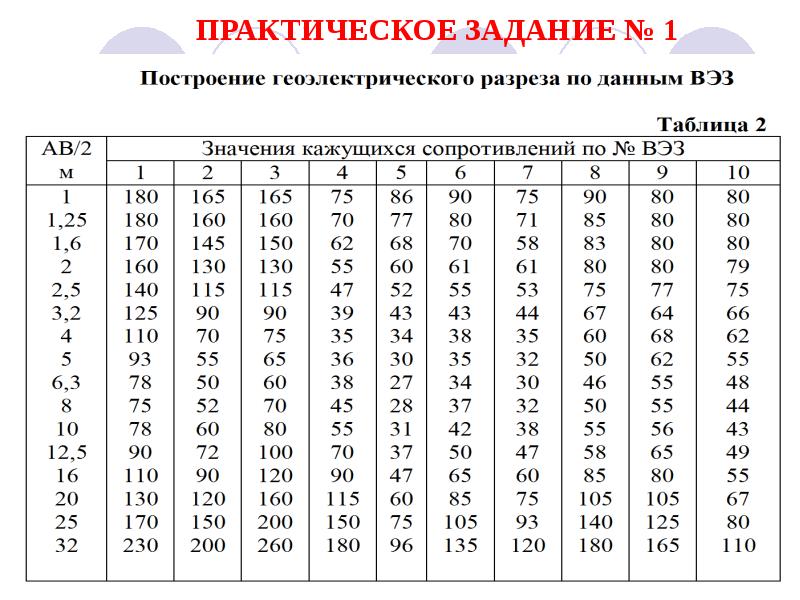

- 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

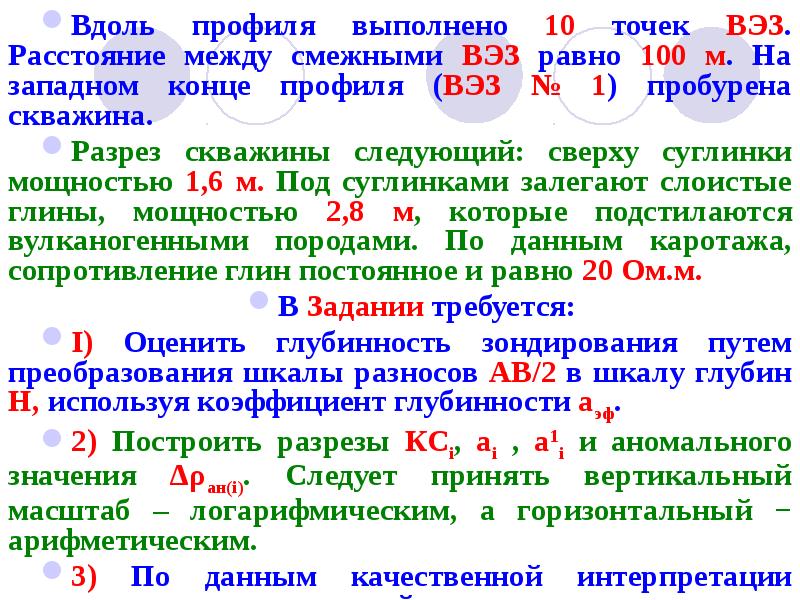

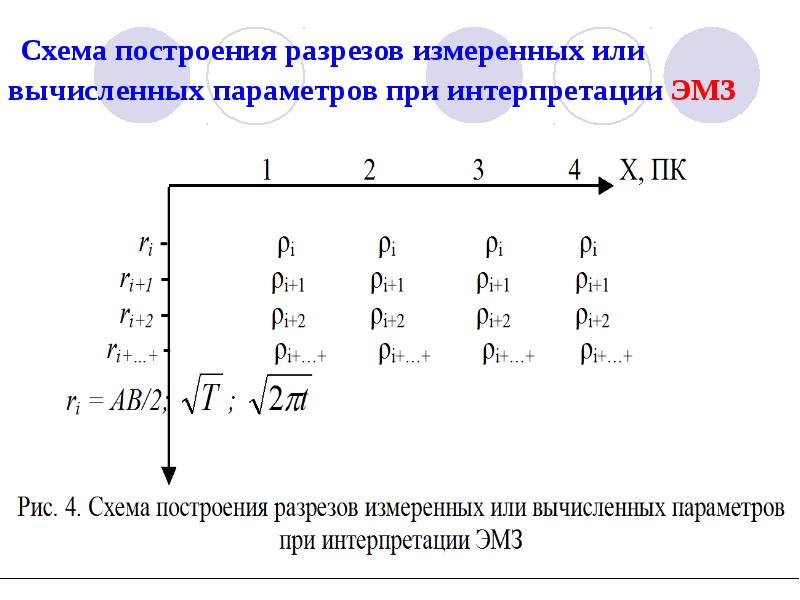

- 6. Вдоль профиля выполнено 10 точек ВЭЗ. Расстояние между смежными ВЭЗ равно

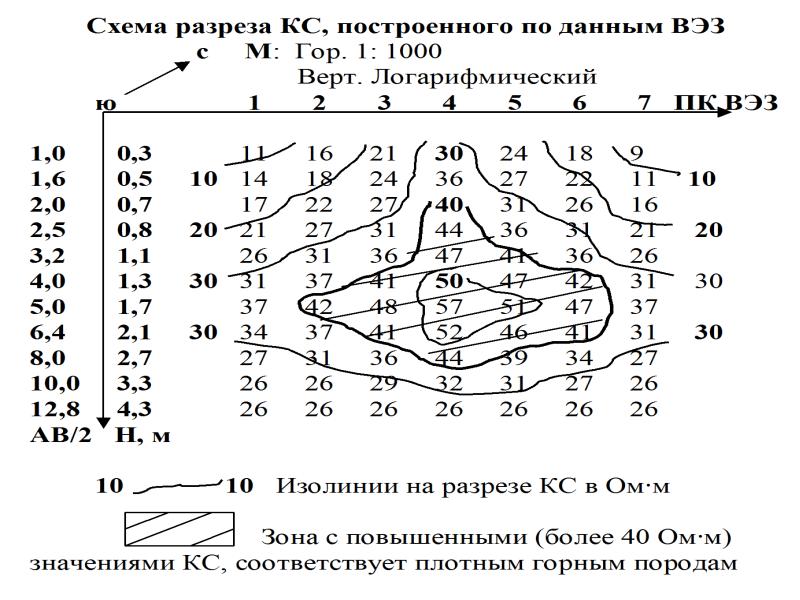

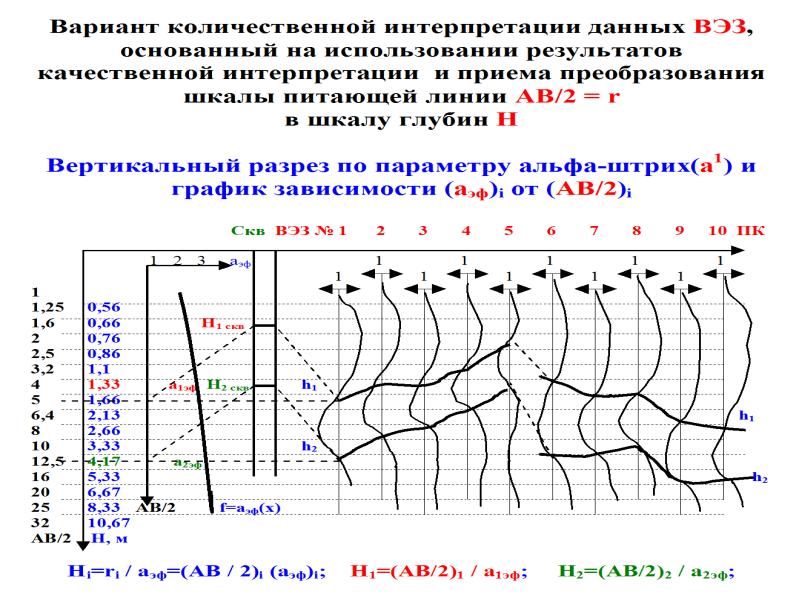

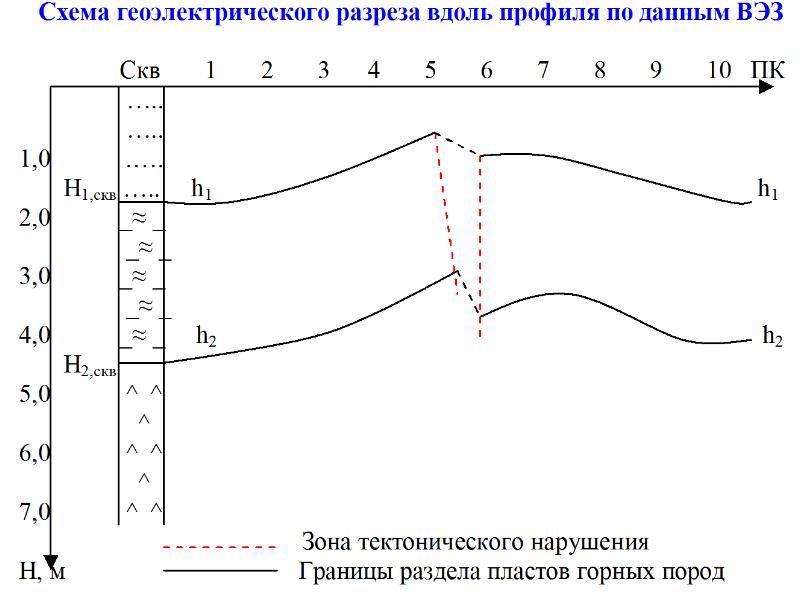

- 8. 4) Количественная интерпретация сводится к построению геолого-геофизического разреза на основе анализа

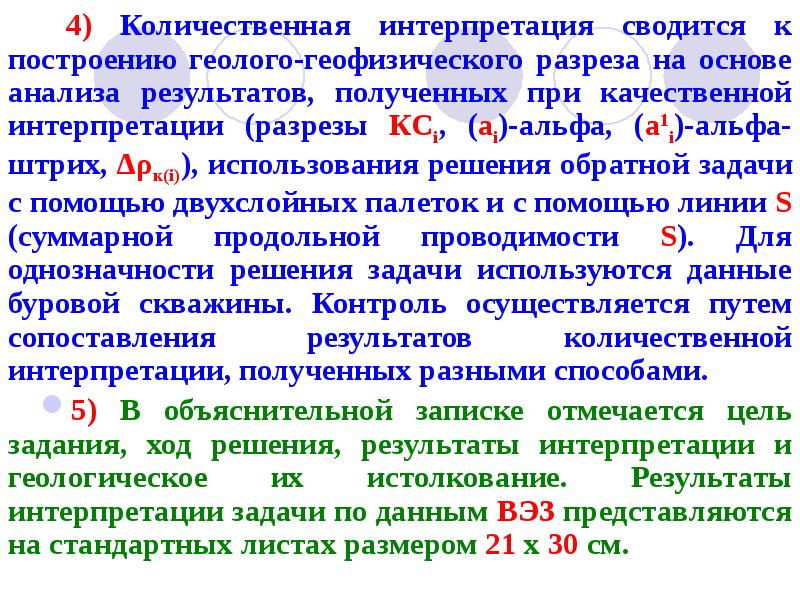

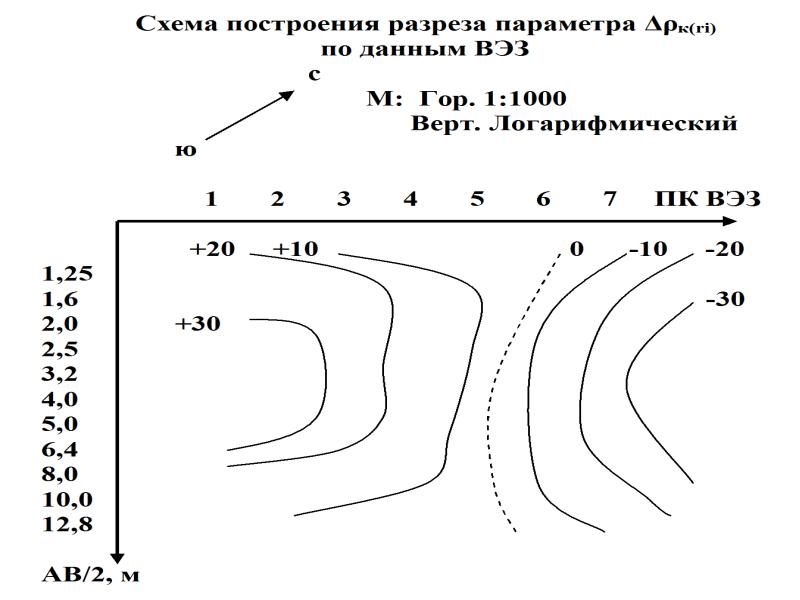

- 9. Схема построения разрезов измеренных или вычисленных параметров при интерпретации ЭМЗ

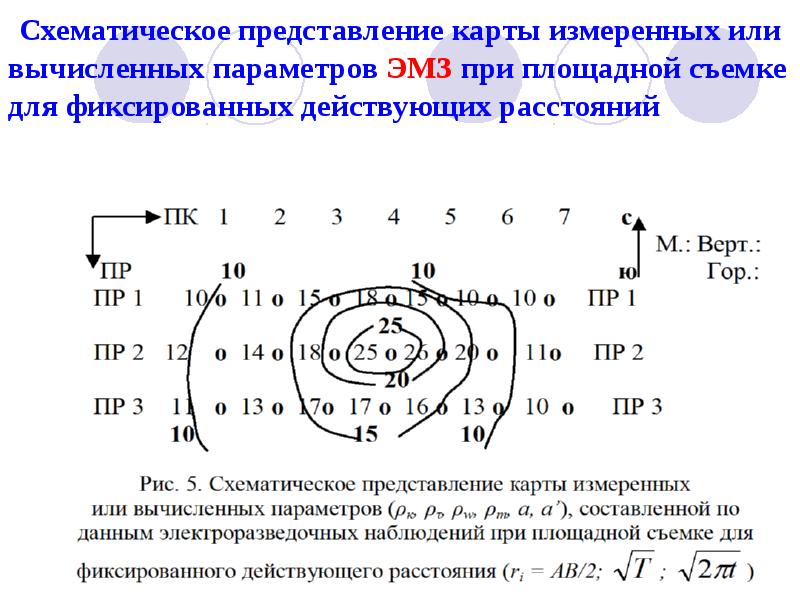

- 12. Схематическое представление карты измеренных или вычисленных параметров ЭМЗ при площадной съемке

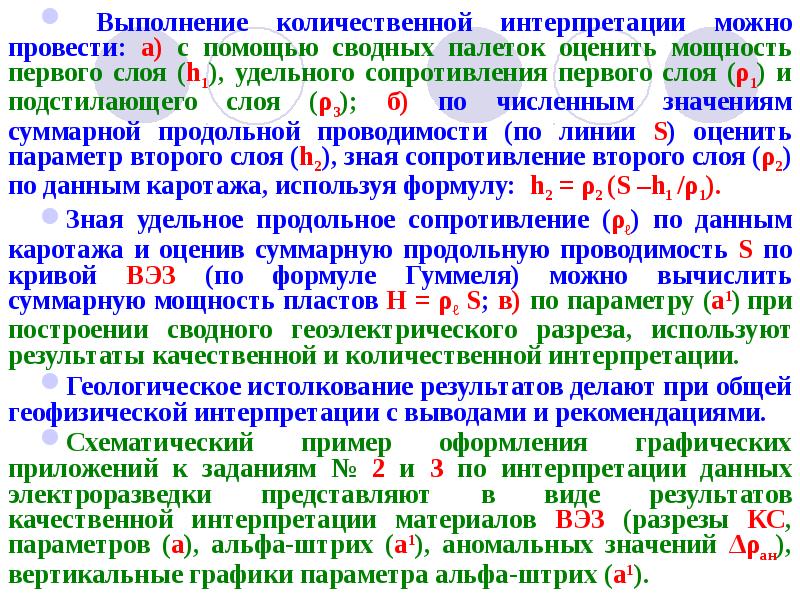

- 13. Выполнение количественной интерпретации можно провести: а) с помощью сводных палеток оценить

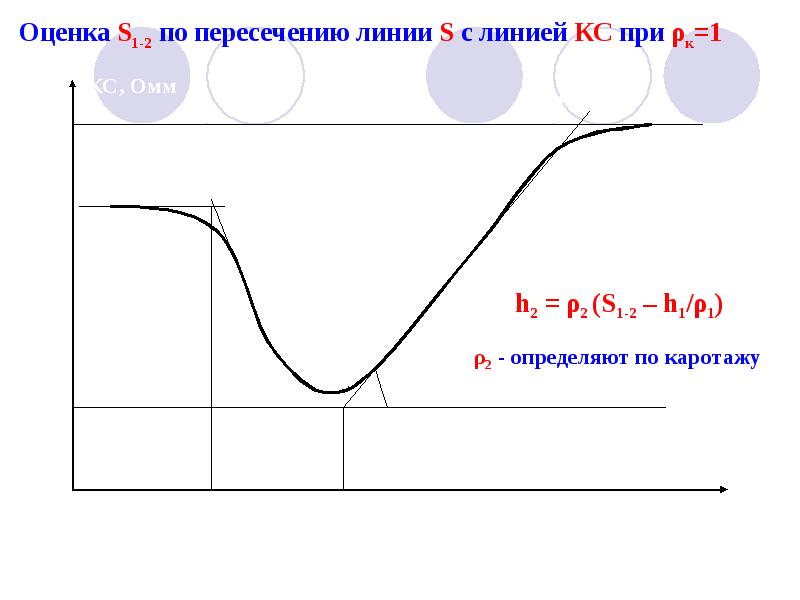

- 14. Оценка S1-2 по пересечению линии S с линией КС при ρк=1

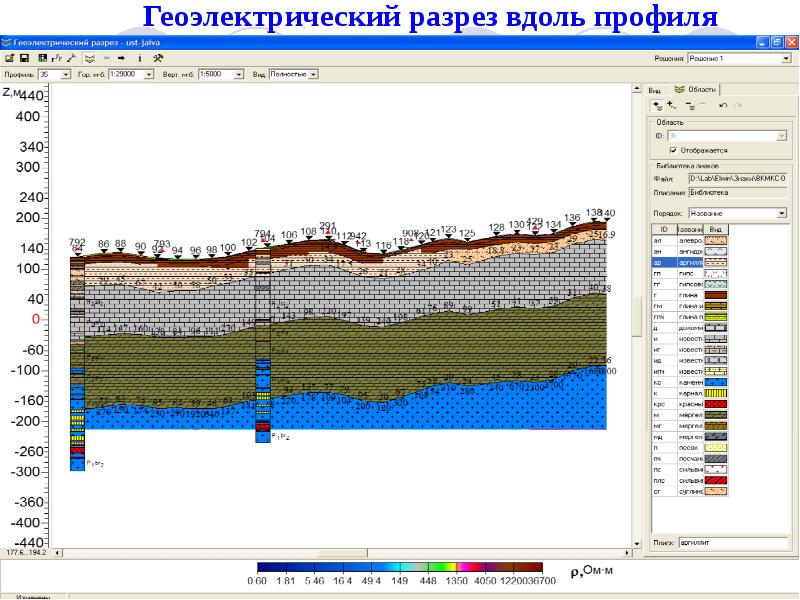

- 19. Геоэлектрический разрез вдоль профиля

- 20. КОНЕЦ РАЗДЕЛА «ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА»

- 21. СЕЙСМОРАЗВЕДКА Практические задания по курсу «Геофизические методы исследований и интерпретация

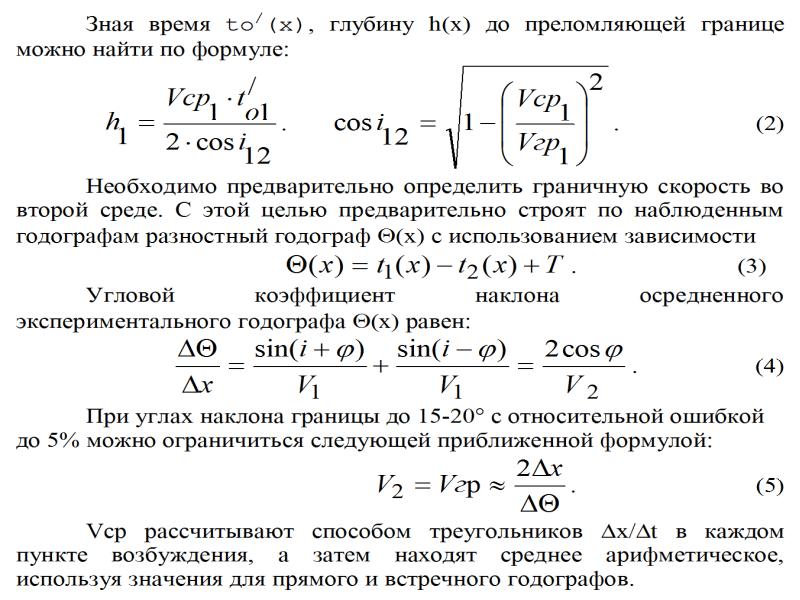

- 22. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ Пример одного из теоретических способов определения глубины

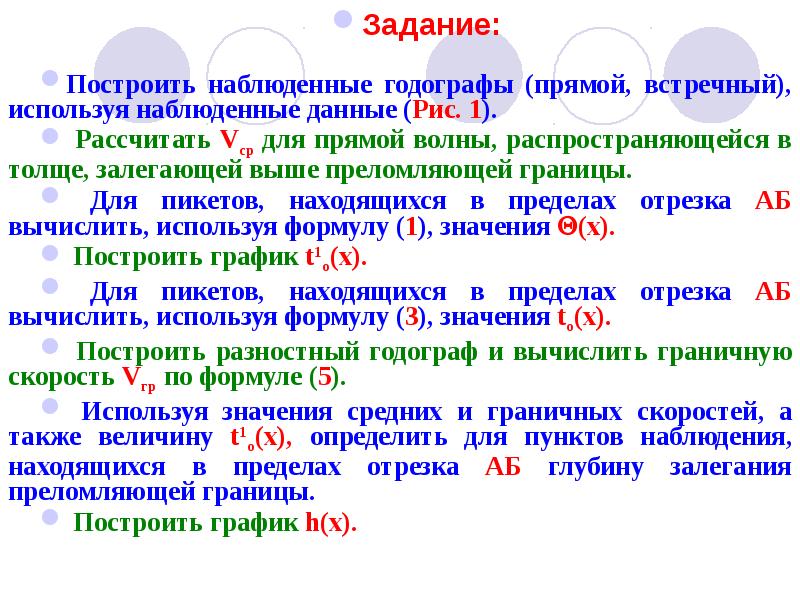

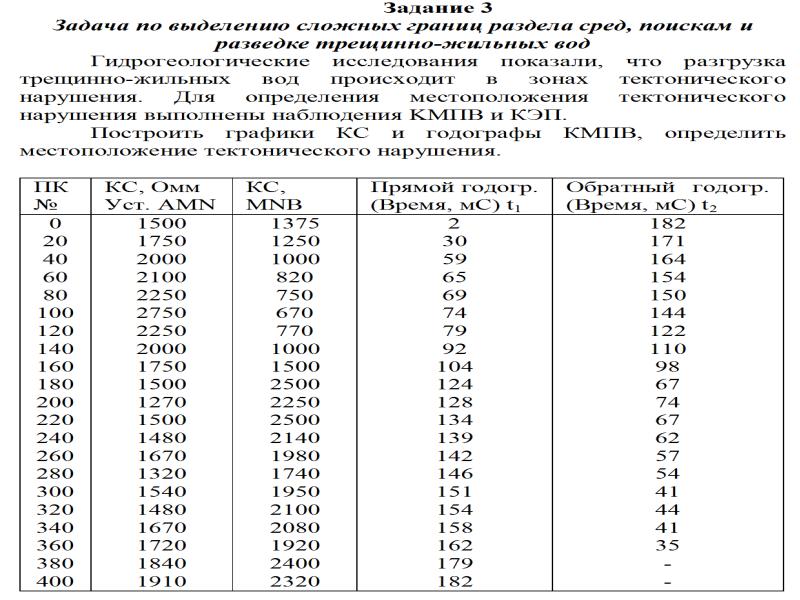

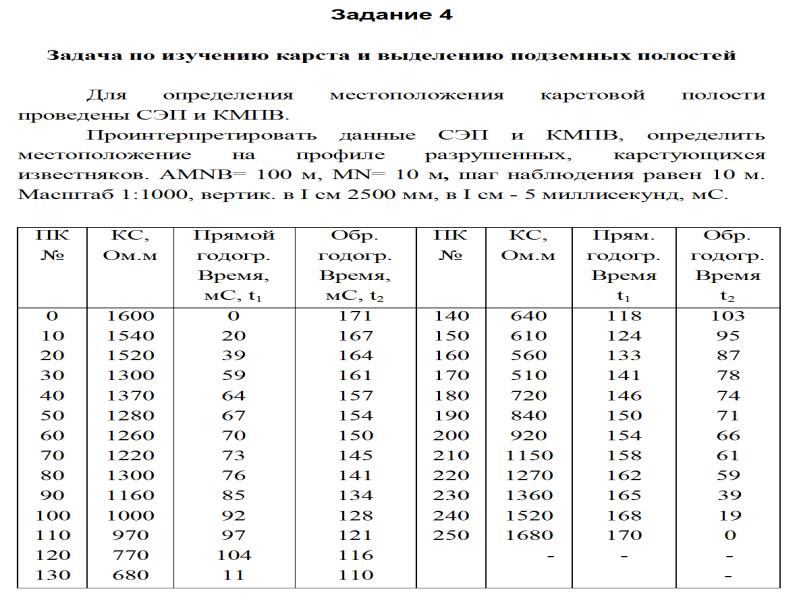

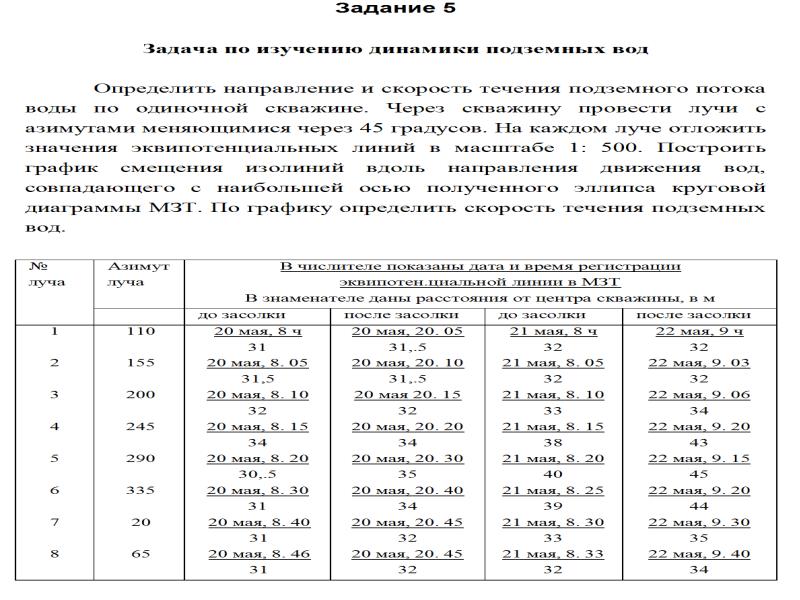

- 25. Задание: Построить наблюденные годографы (прямой, встречный), используя наблюденные данные (Рис. 1).

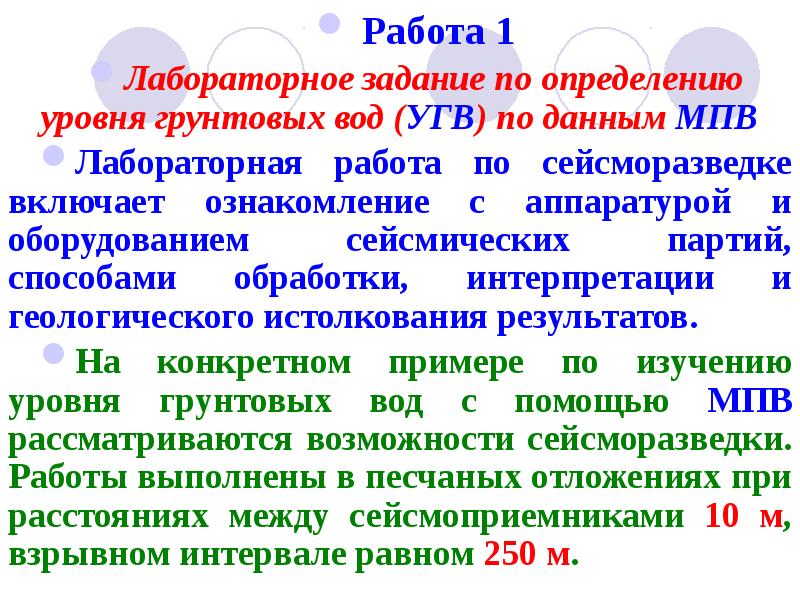

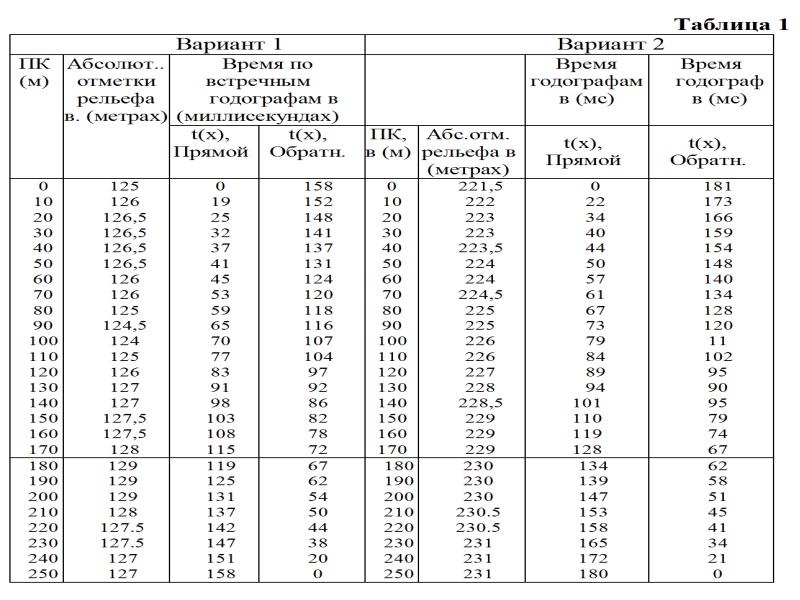

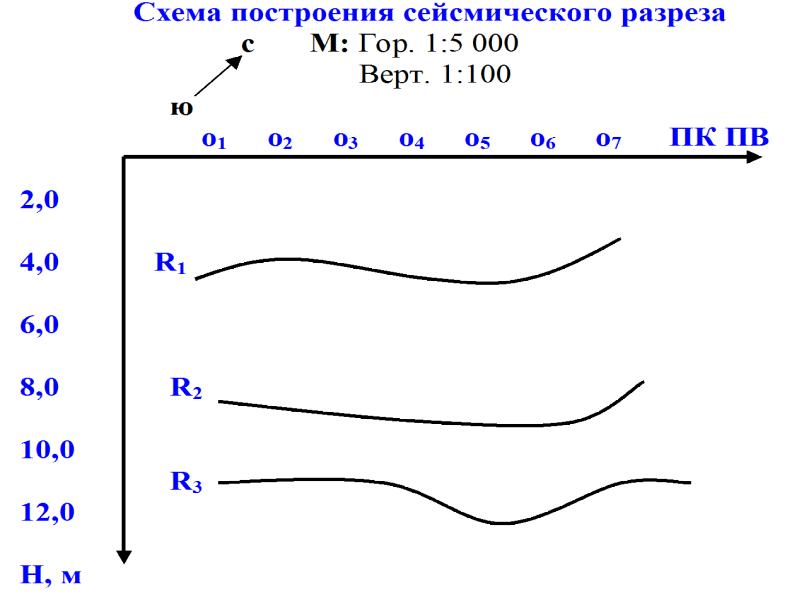

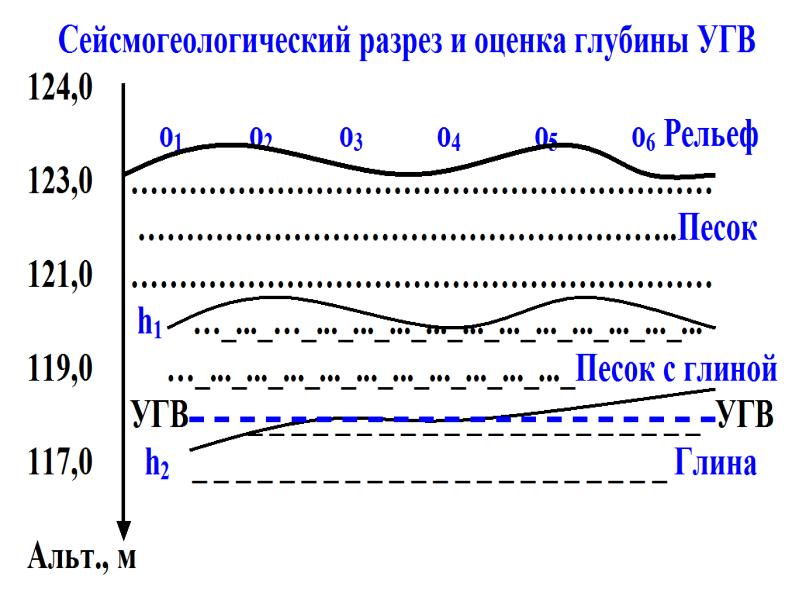

- 26. Работа 1 Лабораторное задание по определению уровня грунтовых вод (УГВ) по

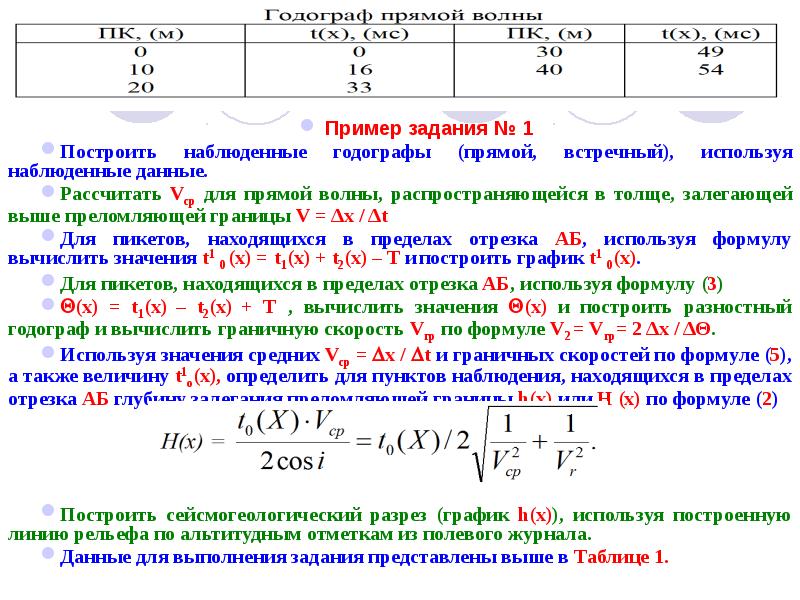

- 28. Пример задания № 1 Построить наблюденные годографы (прямой, встречный), используя наблюденные

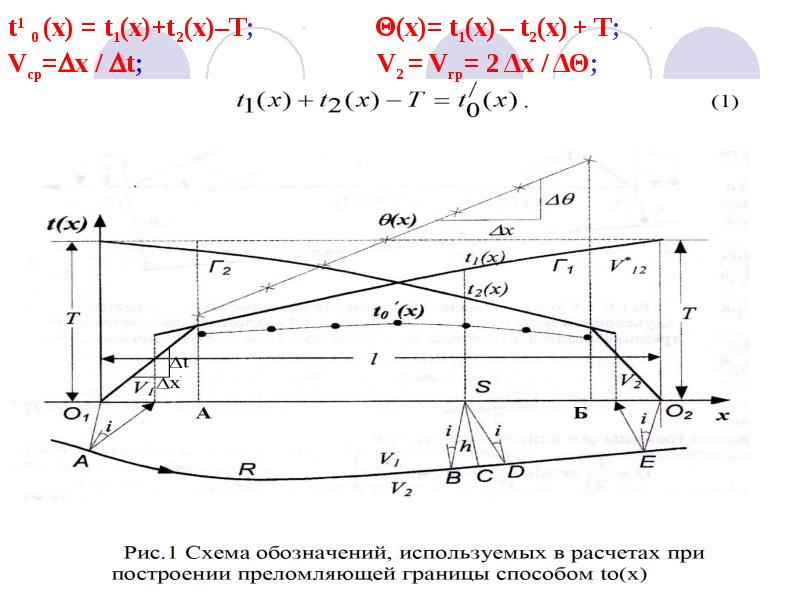

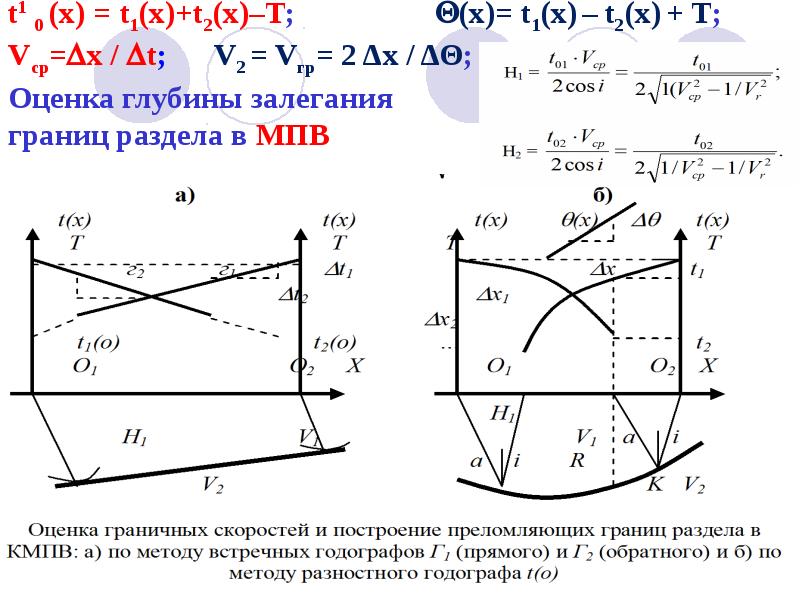

- 29. t1 0 (х) = t1(x)+t2(x)–T; (х)= t1(х)

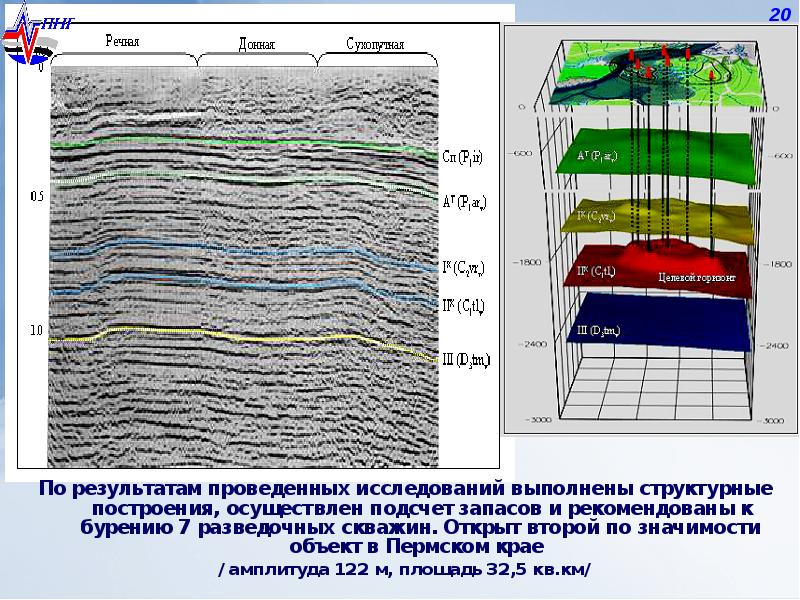

- 33. КОНЕЦ РАЗДЕЛА «СЕЙСМОРАЗВЕДКА»

- 34. ГРАВИРАЗВЕДКА Практические задания в курсе «Геофизические методы исследований и интерпретация

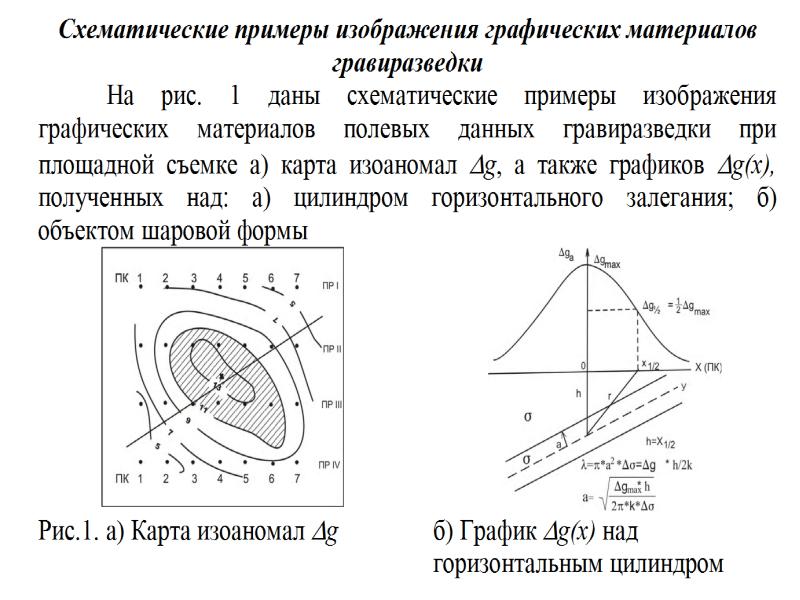

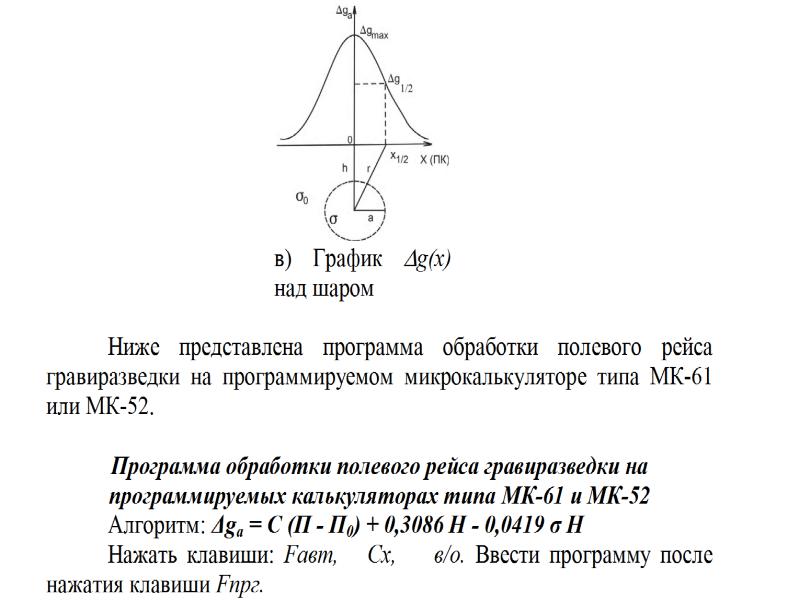

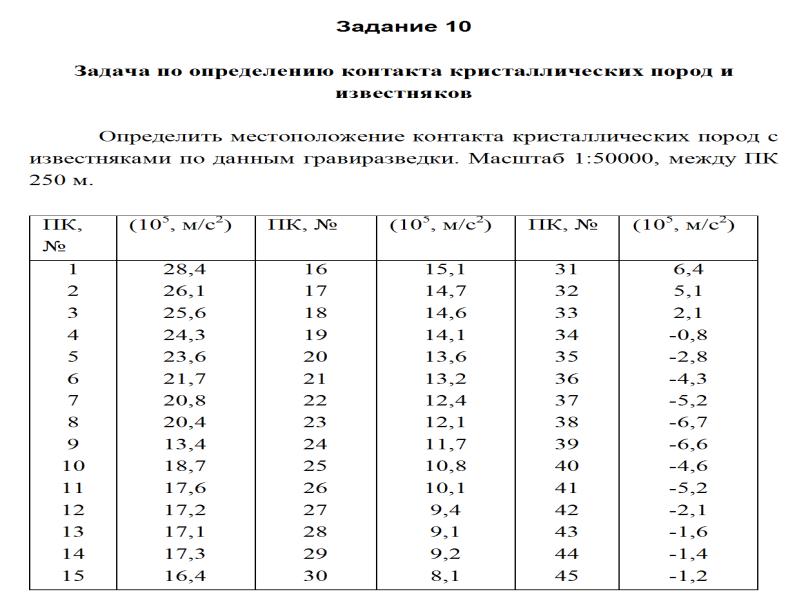

- 35. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ГРАВИРАЗВЕДКЕ Общие сведения На лабораторных занятиях по гравиразведке

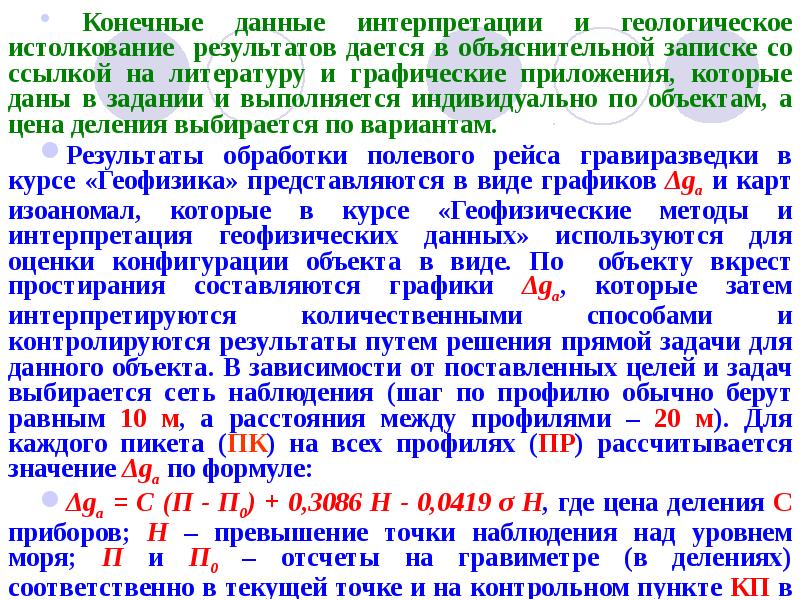

- 36. Конечные данные интерпретации и геологическое истолкование результатов дается в объяснительной записке

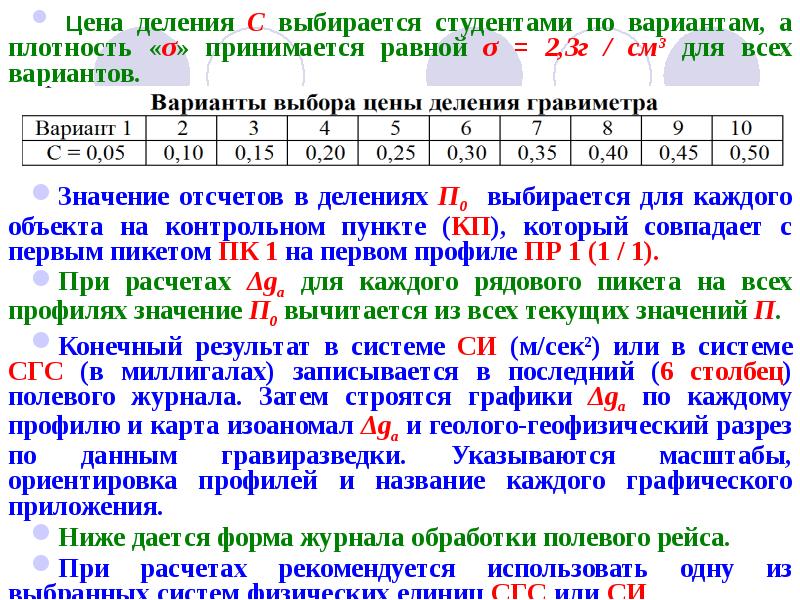

- 37. Цена деления С выбирается студентами по вариантам, а плотность «σ» принимается

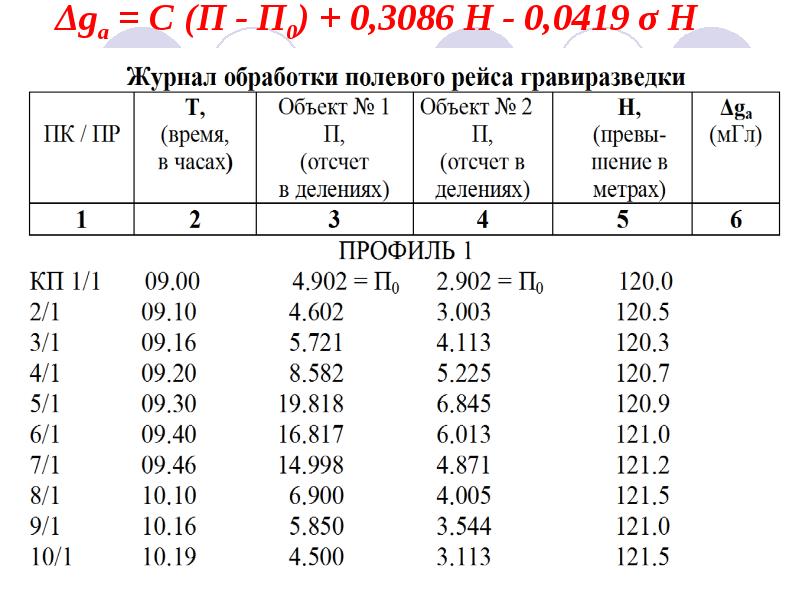

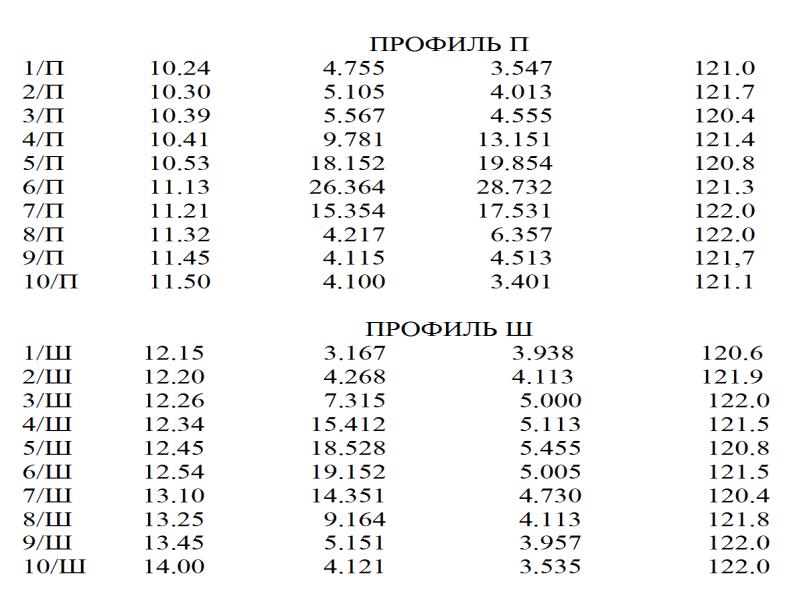

- 38. Δga = C (П - П0) + 0,3086 Н - 0,0419

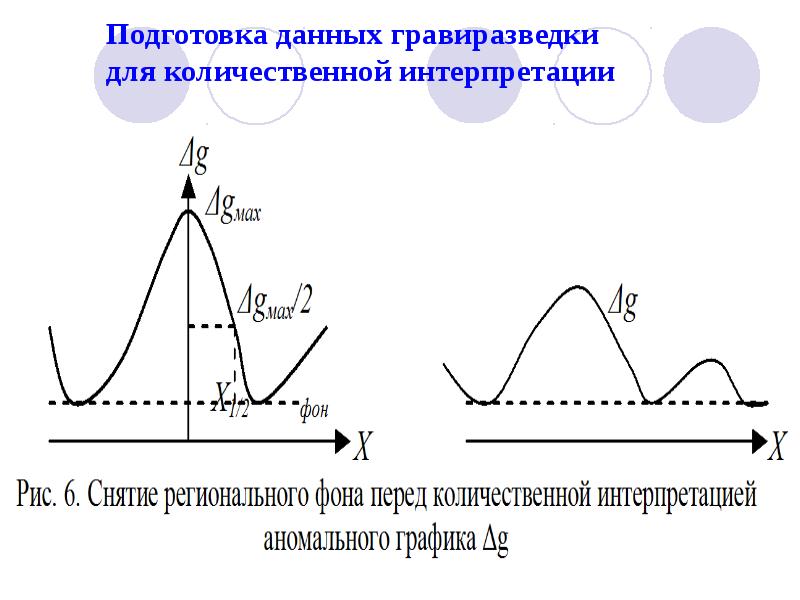

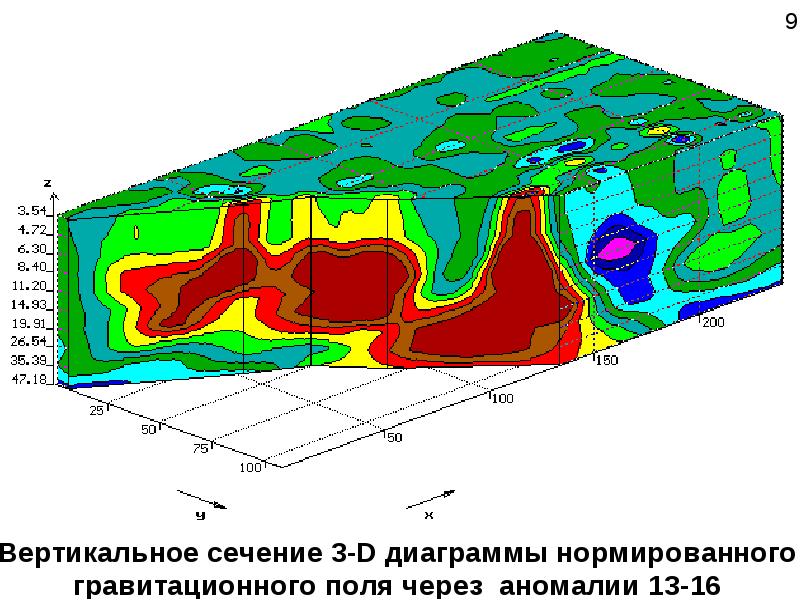

- 40. Подготовка данных гравиразведки для количественной интерпретации

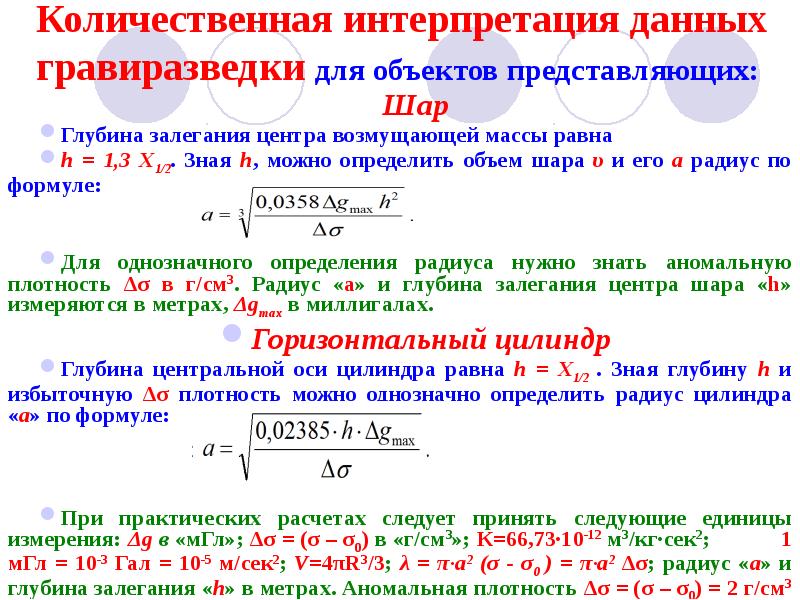

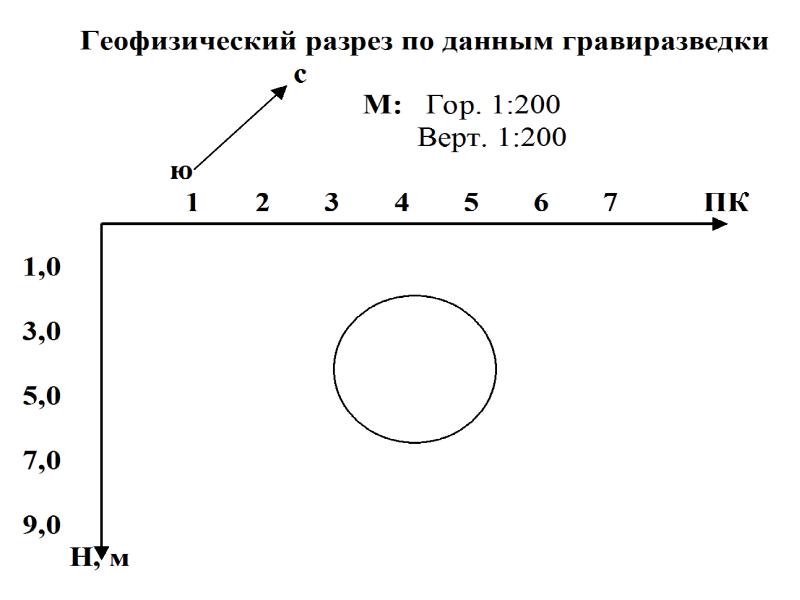

- 43. Количественная интерпретация данных гравиразведки для объектов представляющих: Шар Глубина залегания

- 46. КОНЕЦ РАЗДЕЛА «ГРАВИРАЗВЕДКА»

- 47. МАГНИТОРАЗВЕДКА Практические задания в курсе «Геофизические методы исследований и интерпретация

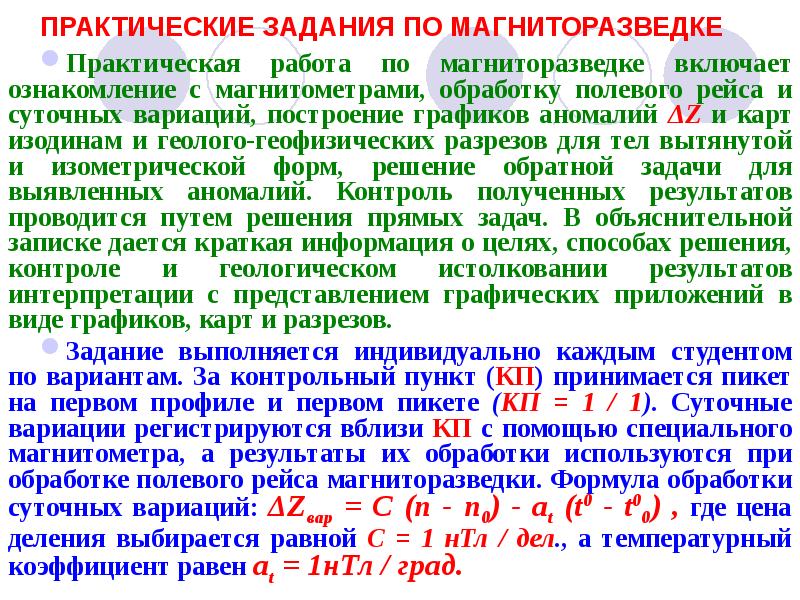

- 48. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО МАГНИТОРАЗВЕДКЕ Практическая работа по магниторазведке включает ознакомление с

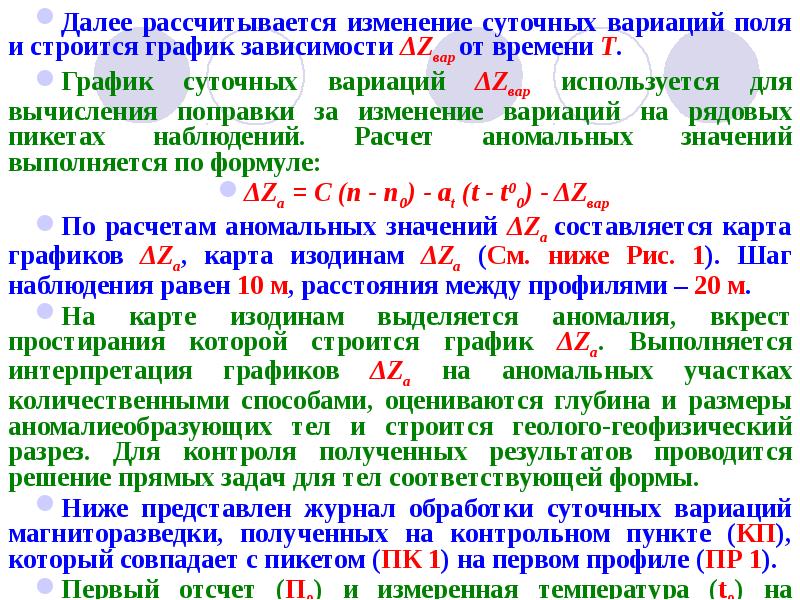

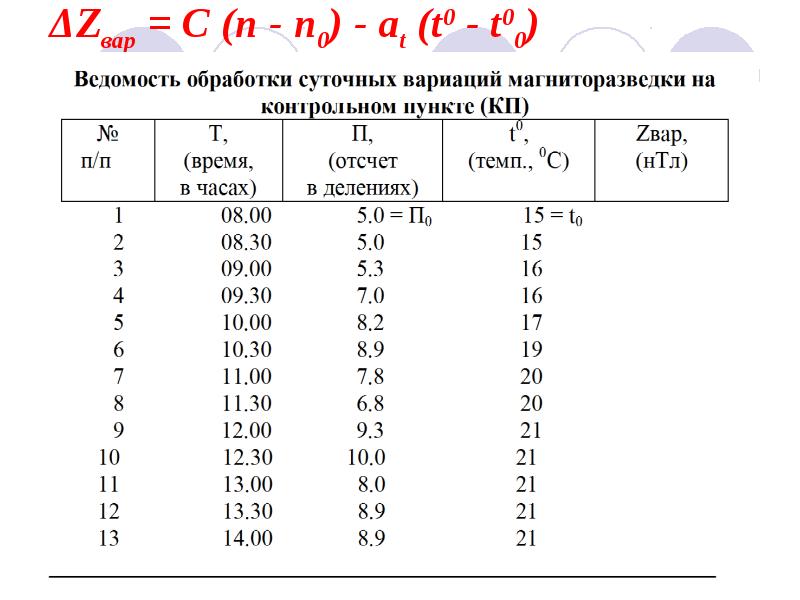

- 49. Далее рассчитывается изменение суточных вариаций поля и строится график зависимости ΔZвар

- 50. ΔZвар = С (п - п0) - аt (t0 - t00)

- 51. График суточных вариаций в магниторазведке

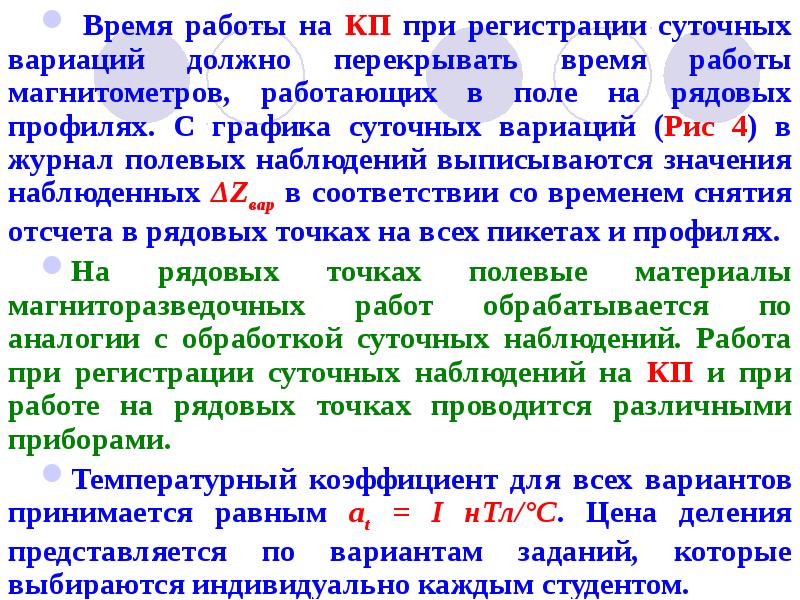

- 52. Время работы на КП при регистрации суточных вариаций должно перекрывать время

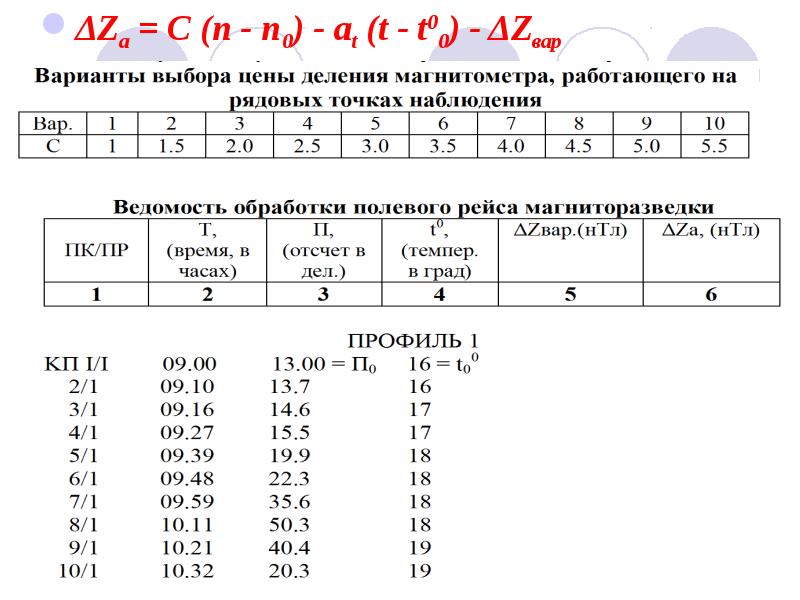

- 53. ΔZa = C (п - п0) - аt (t - t00)

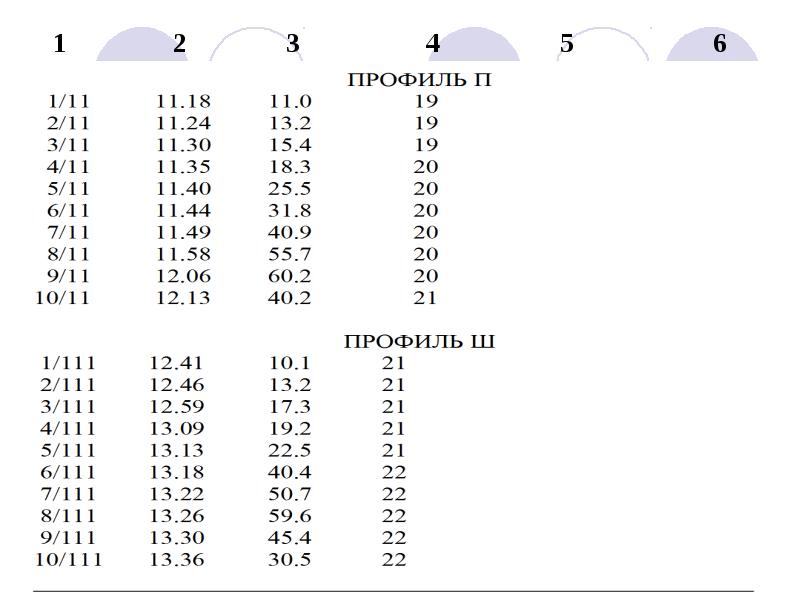

- 54. 1 2 3

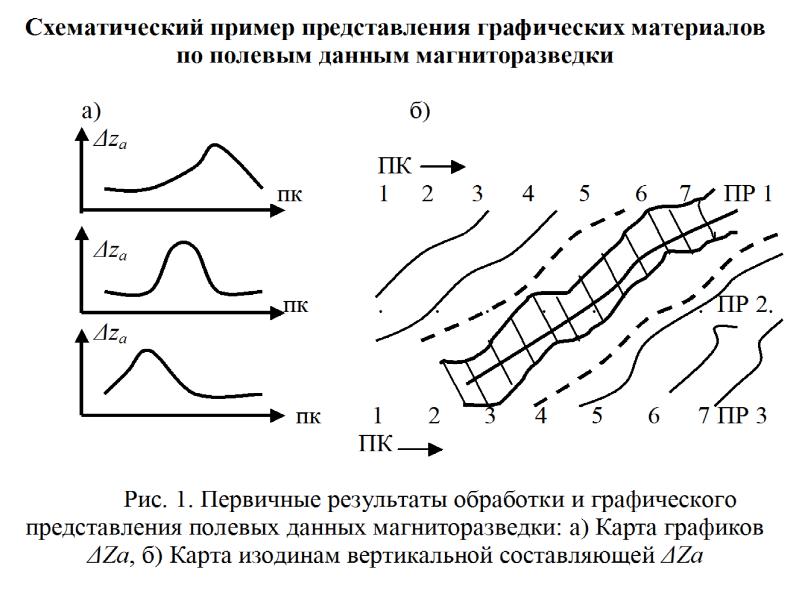

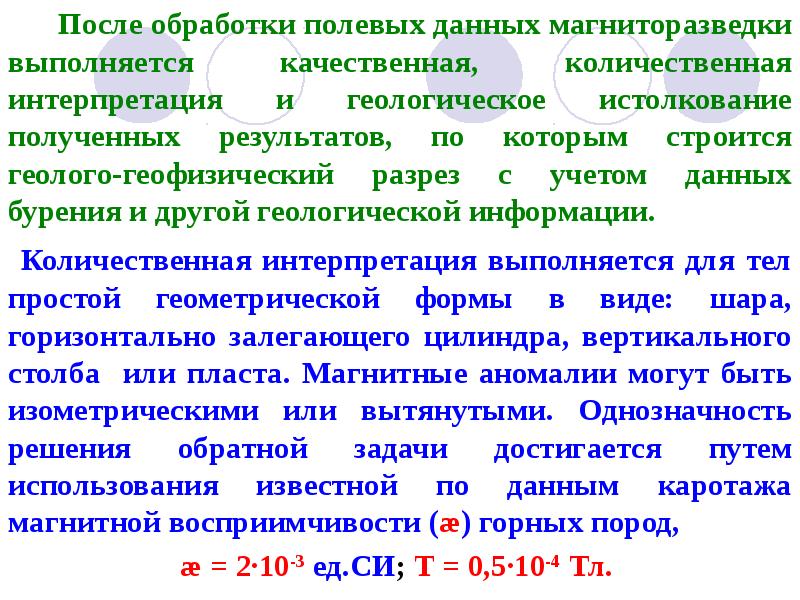

- 56. После обработки полевых данных магниторазведки выполняется качественная, количественная интерпретация и геологическое

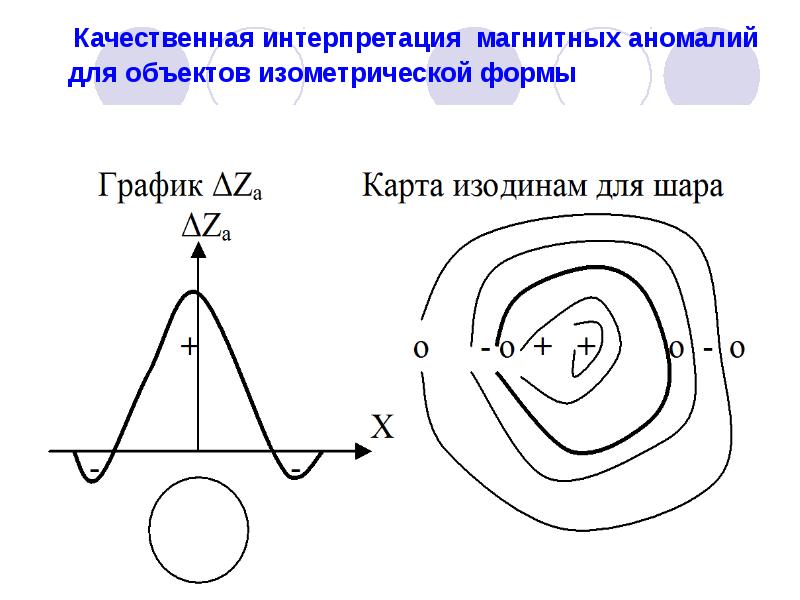

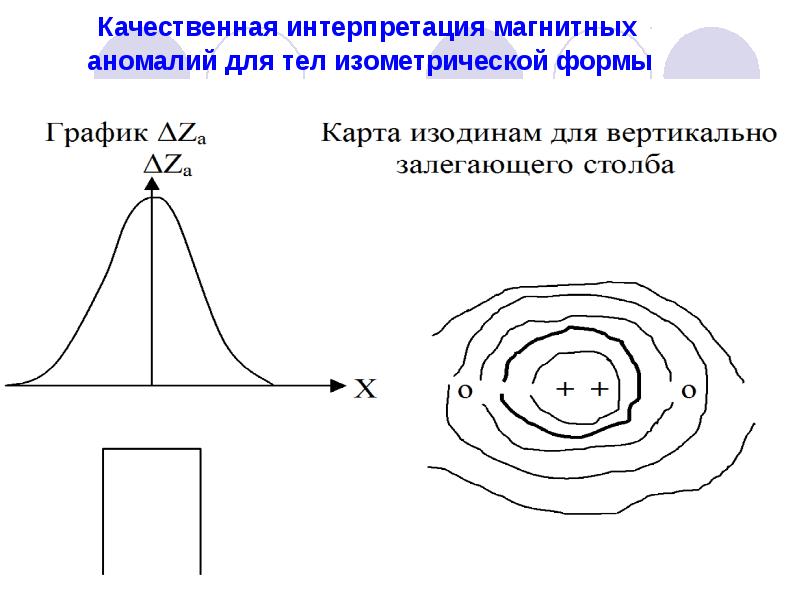

- 57. Качественная интерпретация магнитных аномалий для объектов изометрической формы

- 58. Качественная интерпретация магнитных аномалий для тел изометрической формы

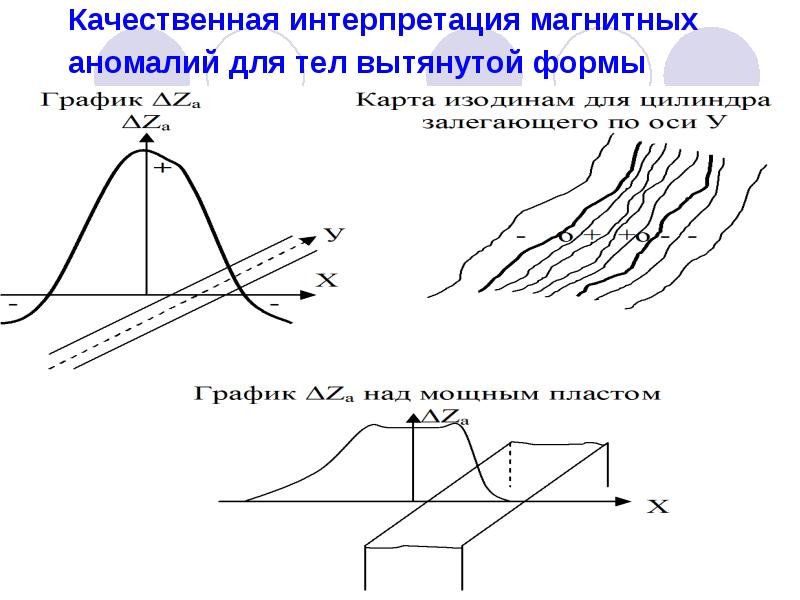

- 59. Качественная интерпретация магнитных аномалий для тел вытянутой формы

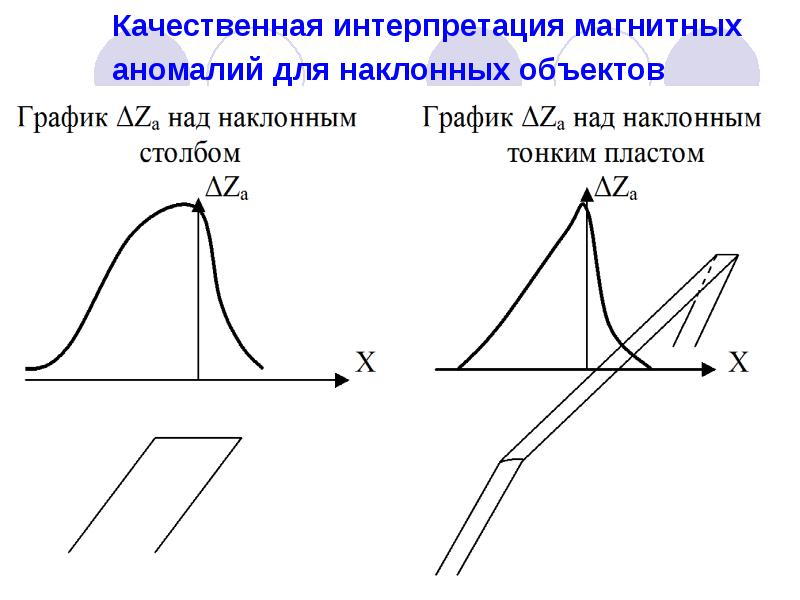

- 60. Качественная интерпретация магнитных аномалий для наклонных объектов

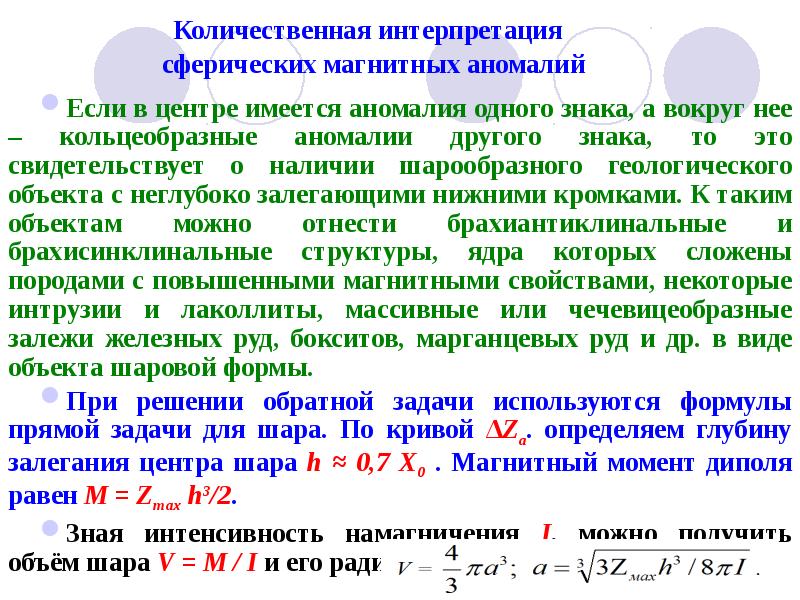

- 61. Количественная интерпретация сферических магнитных аномалий Если в центре имеется аномалия одного

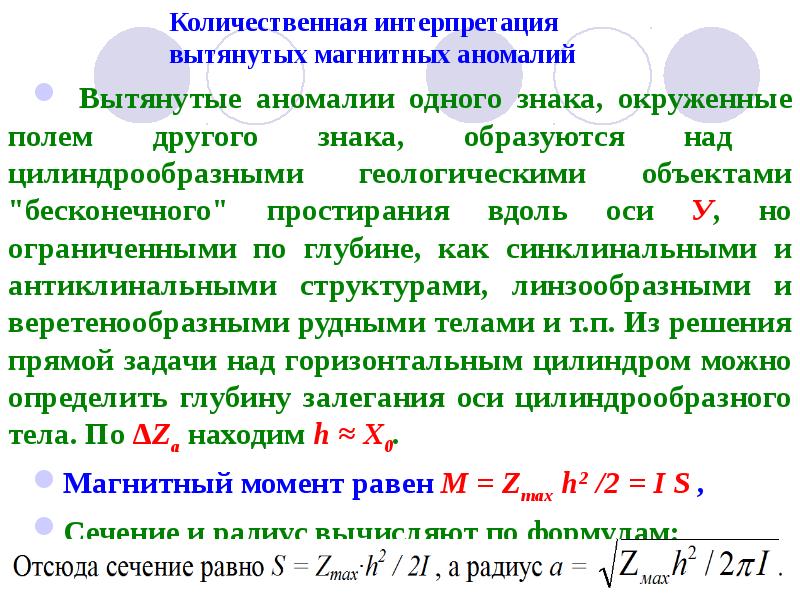

- 62. Количественная интерпретация вытянутых магнитных аномалий Вытянутые аномалии одного знака, окруженные полем

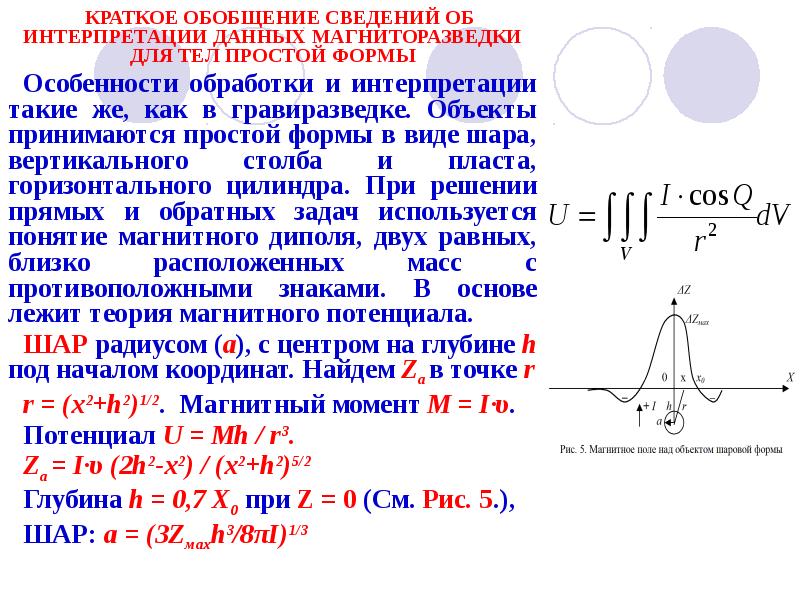

- 63. КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ МАГНИТОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ТЕЛ ПРОСТОЙ ФОРМЫ

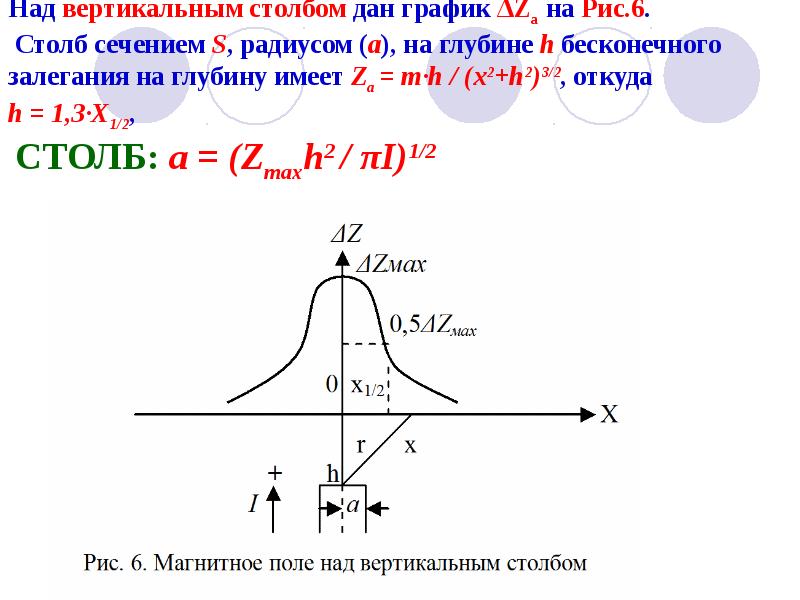

- 64. Над вертикальным столбом дан график ΔZа на Рис.6. Столб сечением S,

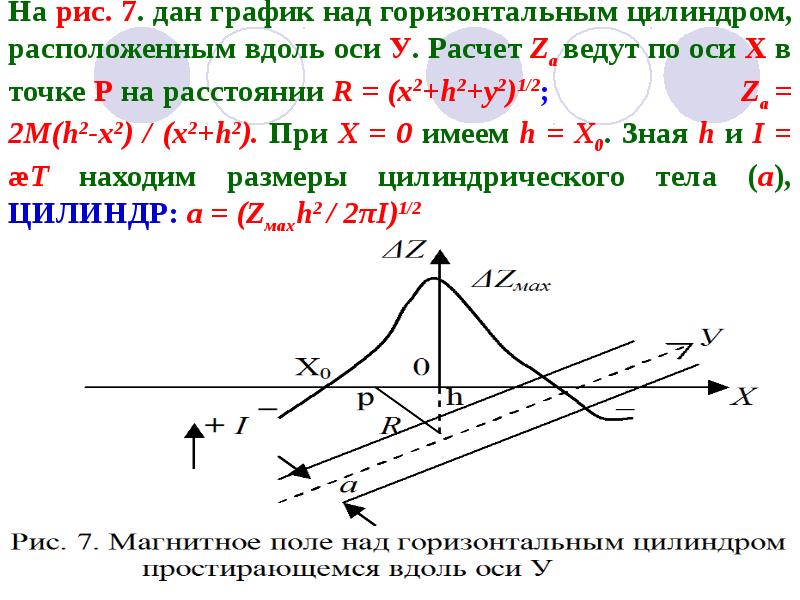

- 65. На рис. 7. дан график над горизонтальным цилиндром, расположенным вдоль оси

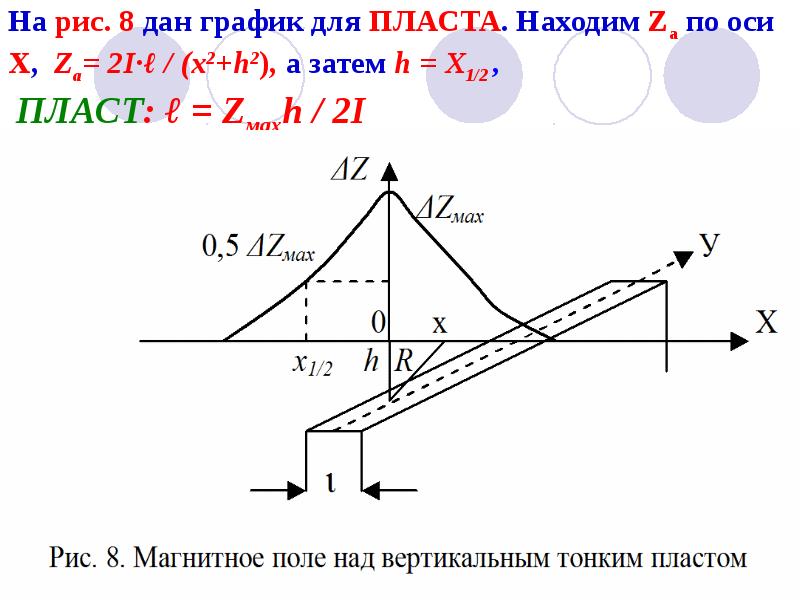

- 66. На рис. 8 дан график для ПЛАСТА. Находим Zа по оси

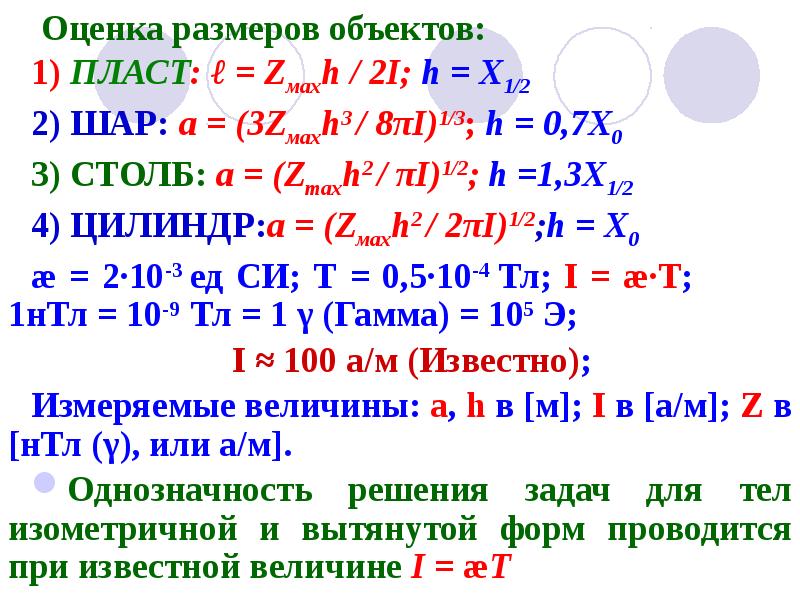

- 67. Оценка размеров объектов: 1) ПЛАСТ: ℓ = Zмахh / 2I; h

- 68. На картах с объектами сферической (шаровой) формы наблюдаются аномалии разных знаков,

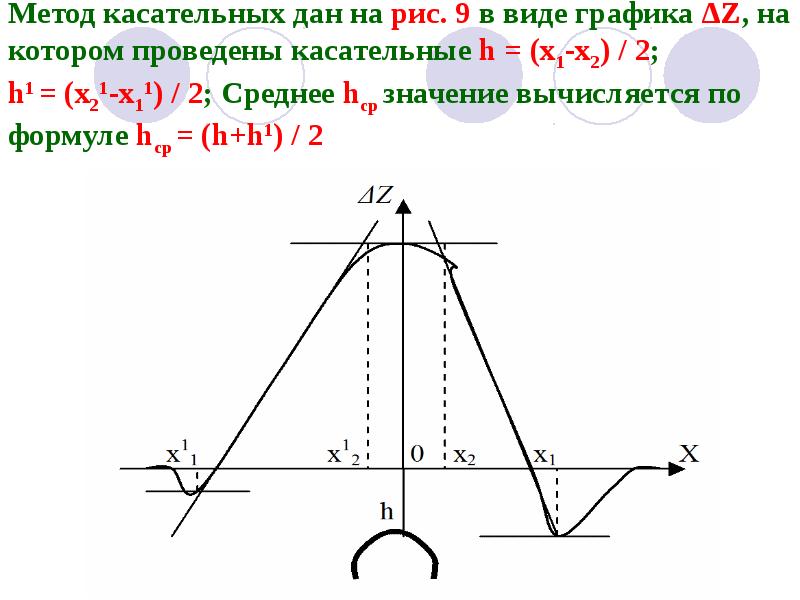

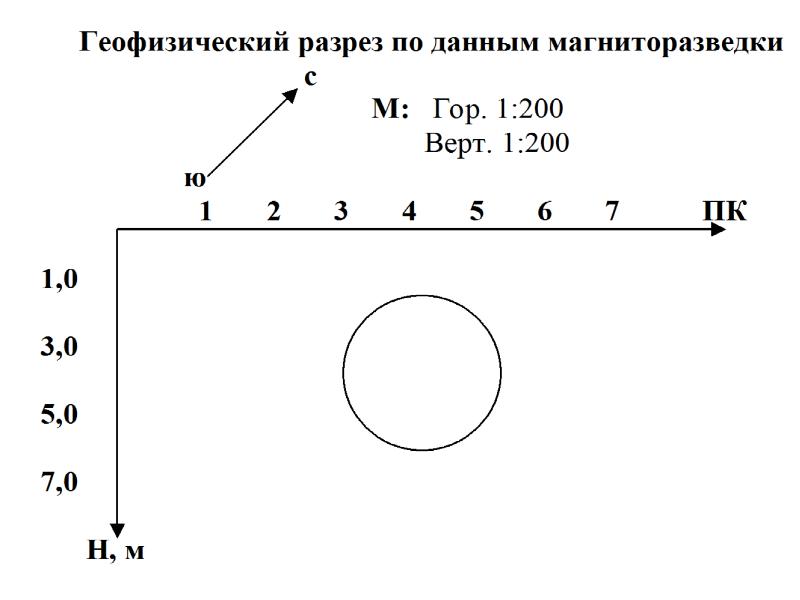

- 69. Метод касательных дан на рис. 9 в виде графика ΔZ, на

- 72. КОНЕЦ РАЗДЕЛА «МАГНИТОРАЗВЕДКА»

- 73. ТЕРМОМЕТРИЯ, РАДИОМЕТРИЯ И КАРОТАЖ (ГИС) Практические задания в курсе «Геофизические

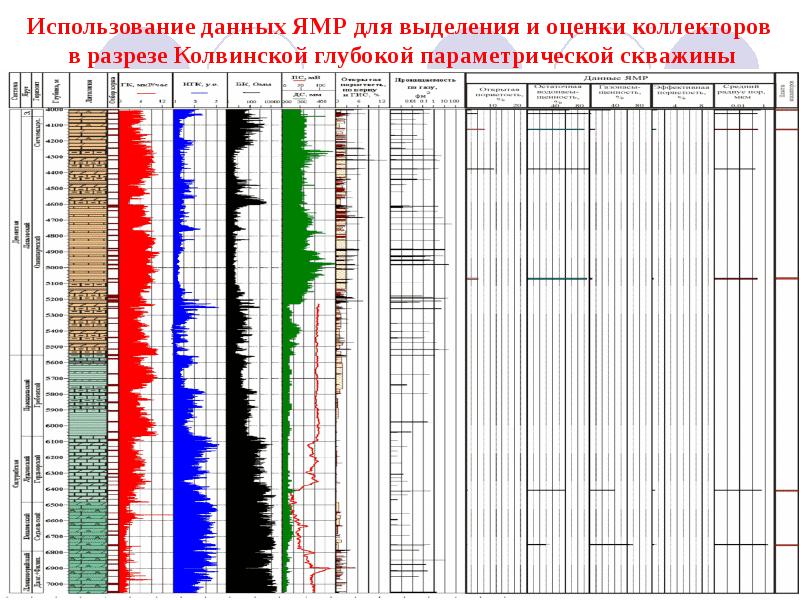

- 74. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО (ГИС), ТЕРМОМЕТРИИ И РАДИОМЕТРИИ В разделе даны

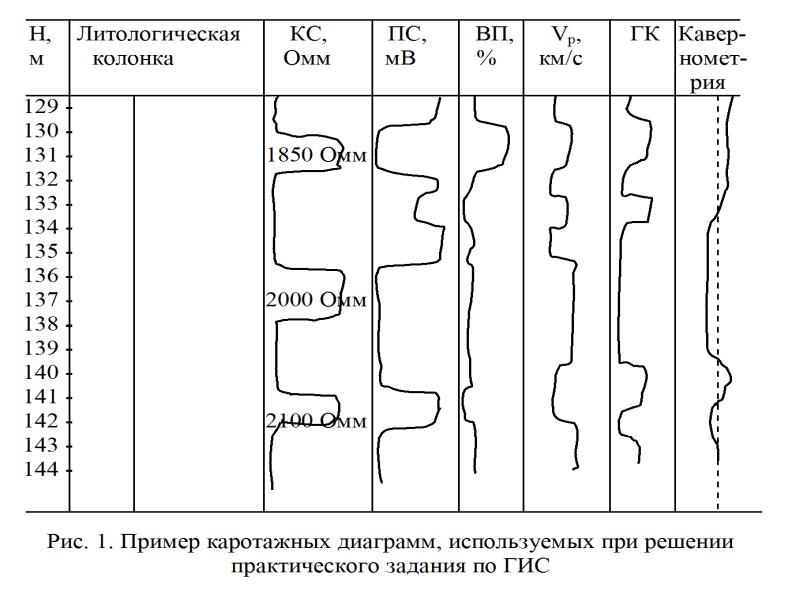

- 75. Практическая задача по каротажу (ГИС) Построить литологическую колонку на основании

- 77. Типичные примеры каротажных диаграмм для интерпретации данных каротажа

- 79. КОНЕЦ РАЗДЕЛА ПО КАРОТАЖУ (ГИС) ТЕРМОМЕТРИИ, РАДИОМЕТРИИ И

- 80. Контрольные вопросы по курсам «Интерпретация г/ф данных» и «Инженерная

- 81. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ Перечень контрольных вопросов к зачету (экзамену) по курсам

- 82. Магниторазведка 1. Решение прямой и обратной задач магниторазведки над шаром. 2.

- 83. Сейсморазведка 1. Вывод формулы годографа МОВ. 2. Вывод формулы годографа КМПВ.

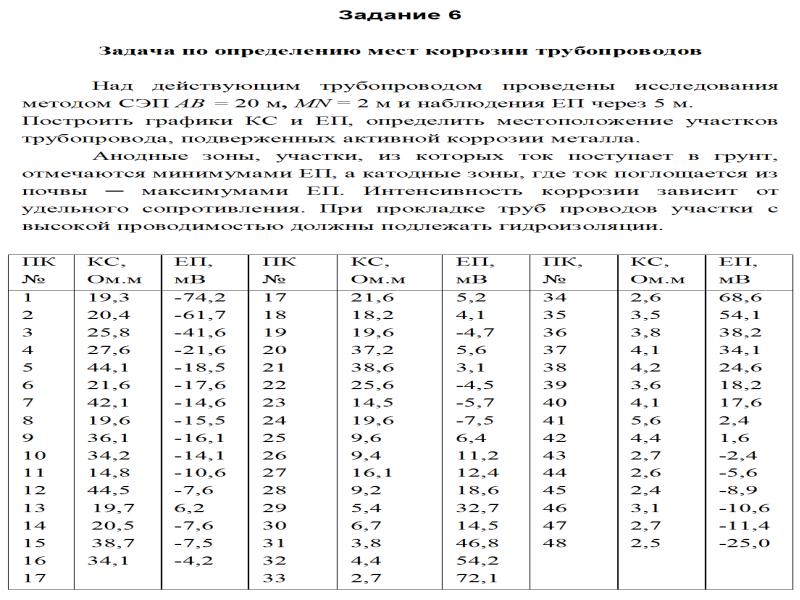

- 84. Электроразведка 1. Измеренные и вычисленные электрические параметры и способы их

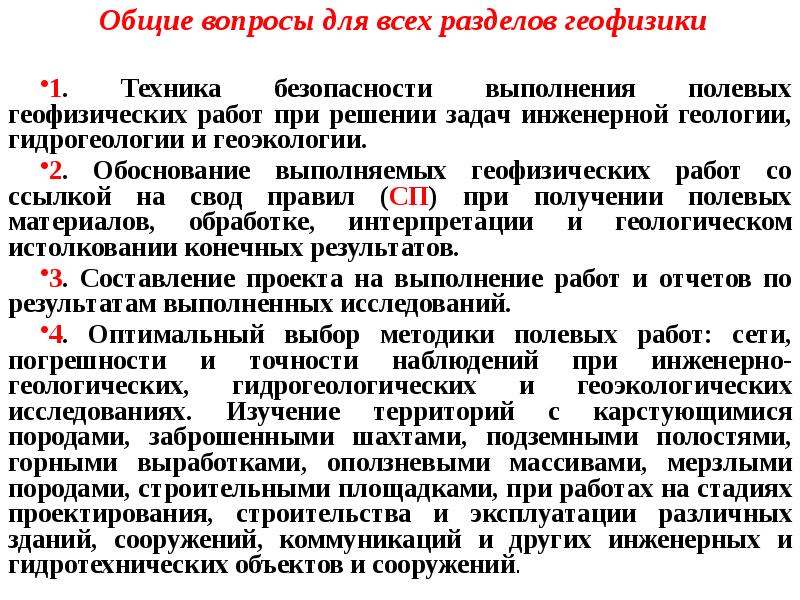

- 85. Общие вопросы для всех разделов геофизики 1. Техника безопасности выполнения

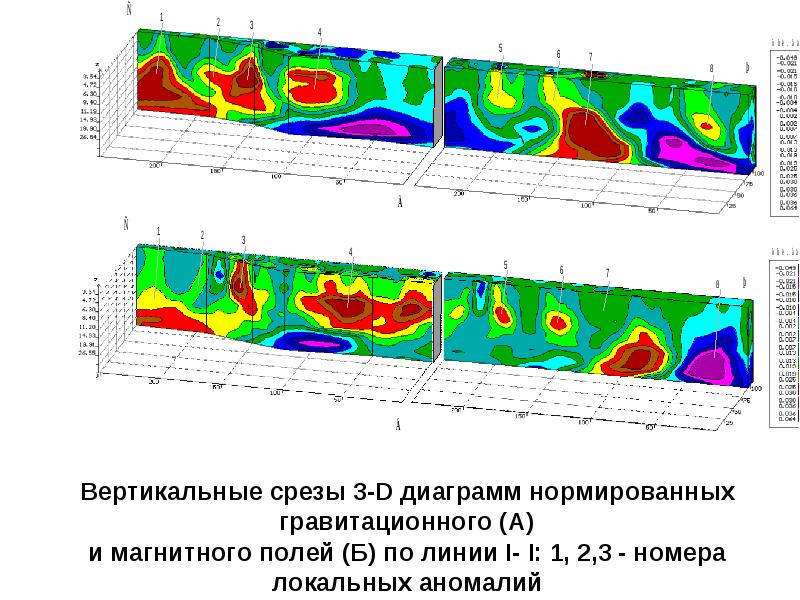

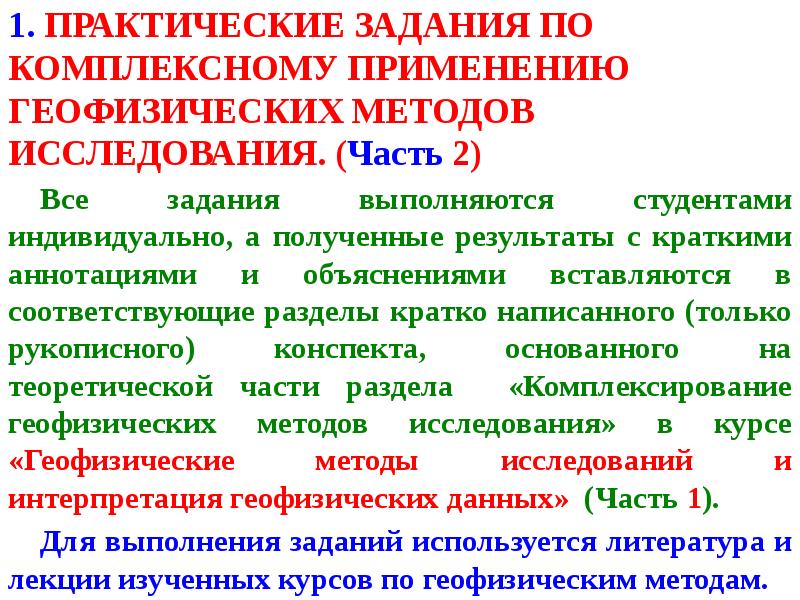

- 86. 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. (Часть 2)

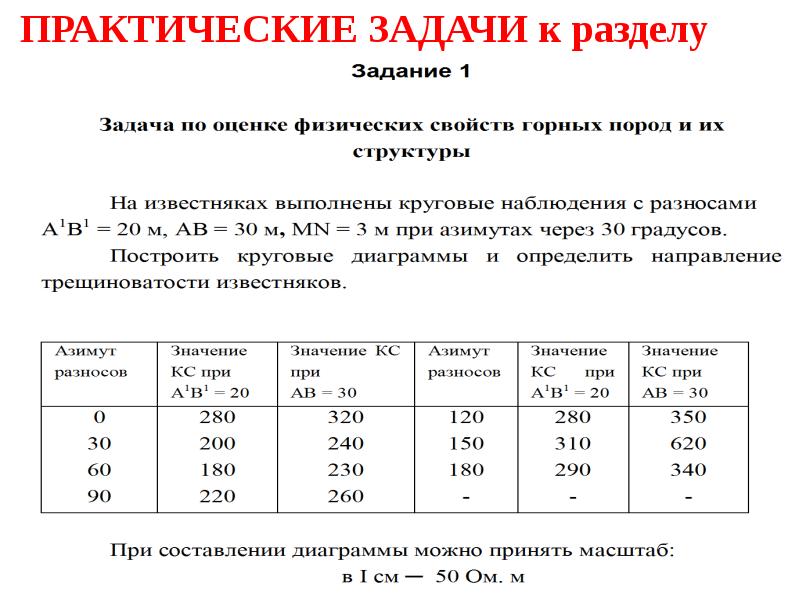

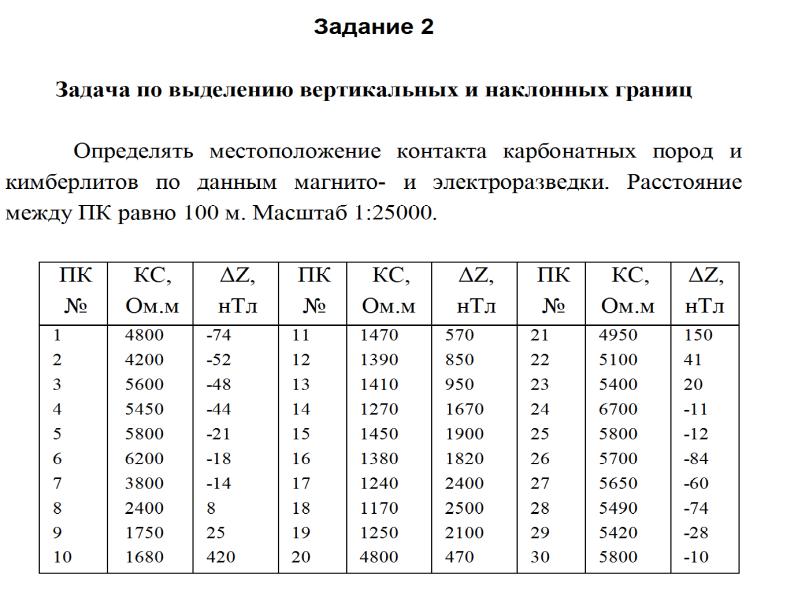

- 87. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ к разделу

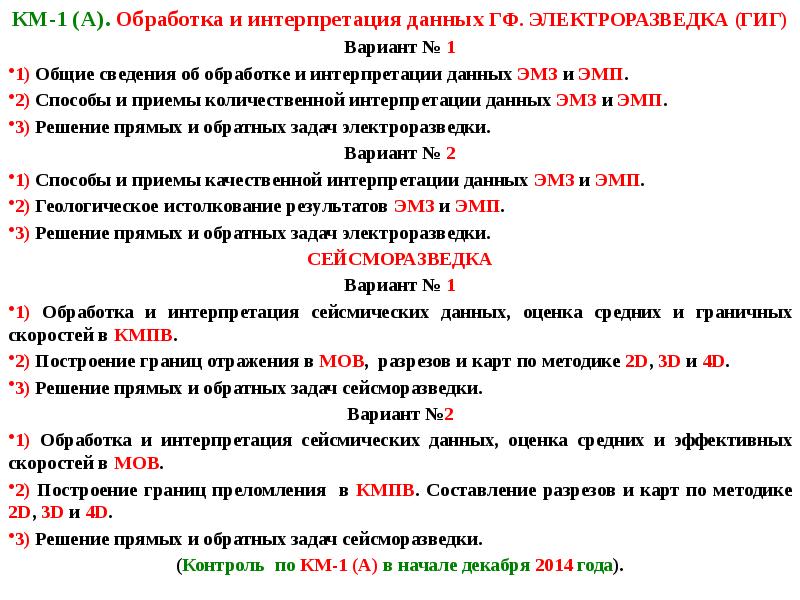

- 97. КМ-1 (А). Обработка и интерпретация данных ГФ. ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА (ГИГ) КМ-1 (А).

- 99. Конец раздела «Комплексирование геофизических методов исследования»

- 100. Скачать презентацию

Слайды и текст этой презентации

Похожие презентации