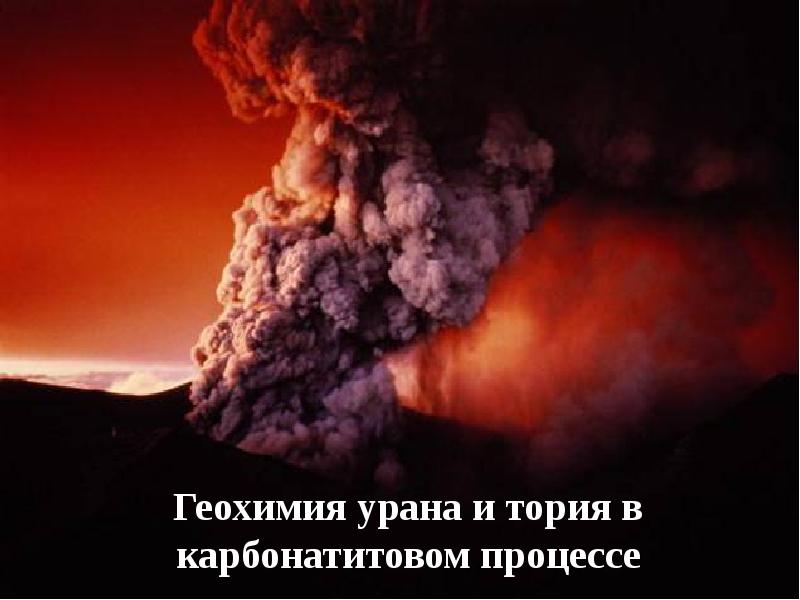

Геохимия урана и тория в карбонатитовом процессе презентация

Содержание

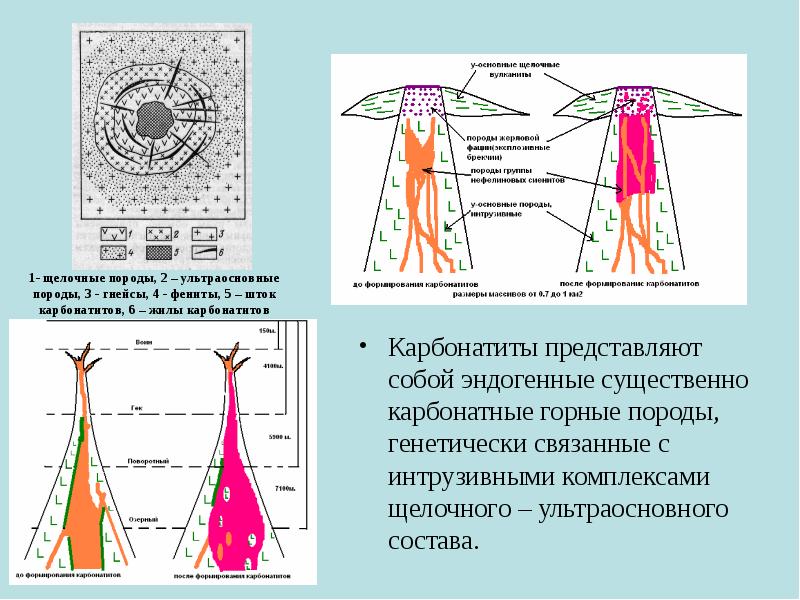

- 2. 1- щелочные породы, 2 – ультраосновные породы, 3 - гнейсы, 4

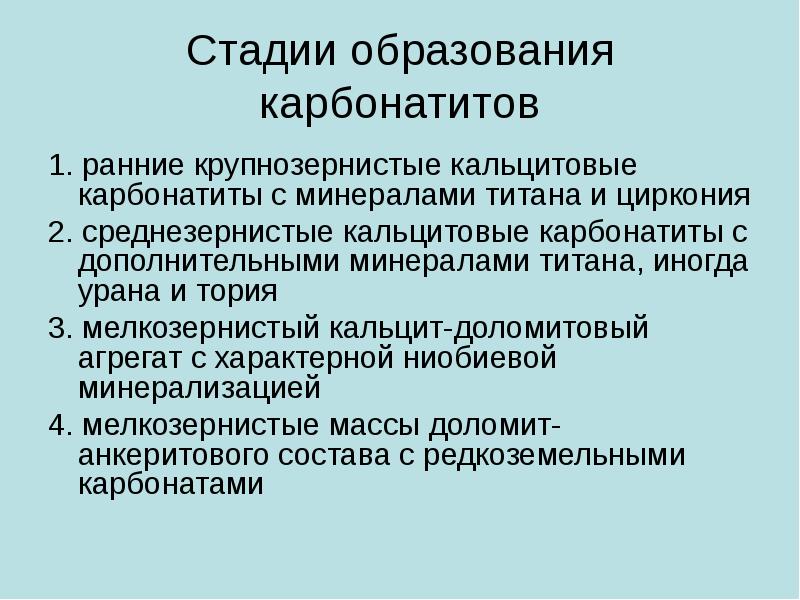

- 3. Стадии образования карбонатитов 1. ранние крупнозернистые кальцитовые карбонатиты с минералами титана

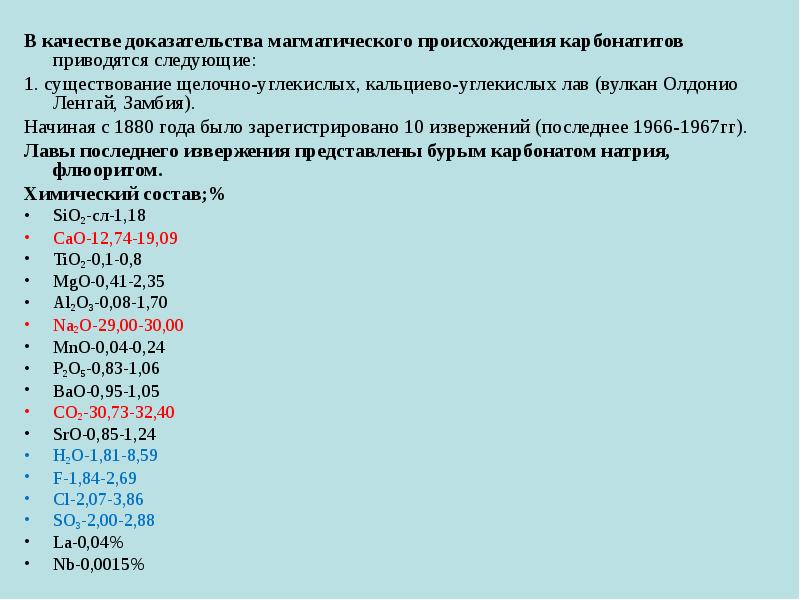

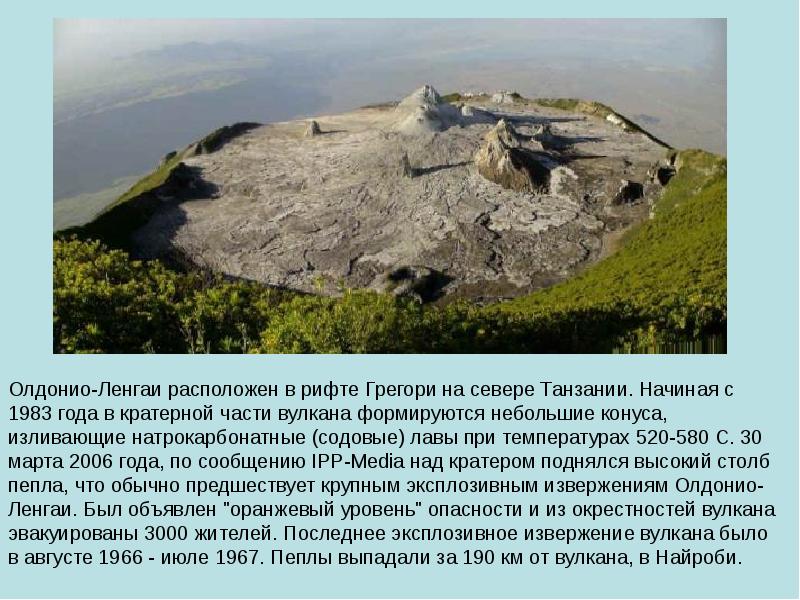

- 4. В качестве доказательства магматического происхождения карбонатитов приводятся следующие: В качестве

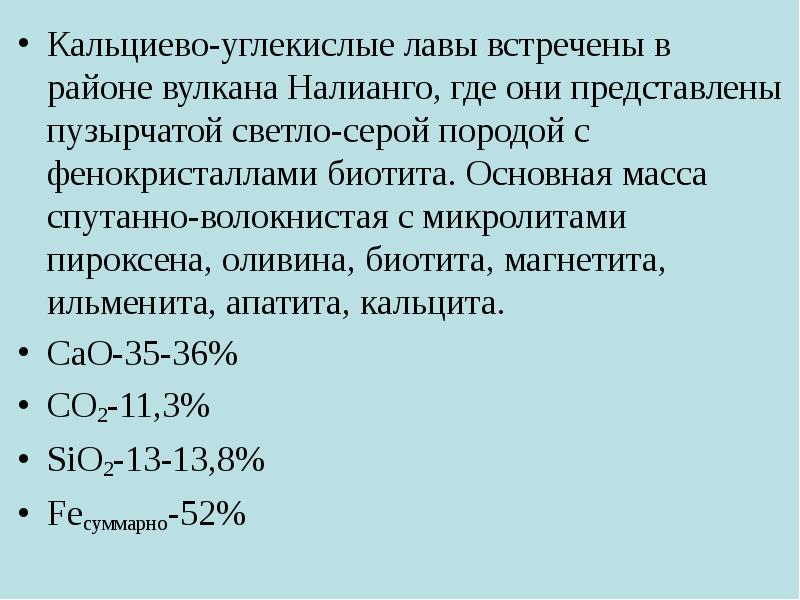

- 7. Кальциево-углекислые лавы встречены в районе вулкана Налианго, где они представлены пузырчатой

- 8. В формировании комплекса щелочных-ультраосновных пород и карбонатитов выделяется 4 этапа. В

- 9. Метасоматическая природа карбонатитов. Метасоматическая природа карбонатитов. Признаки: 1. Общая тенденция

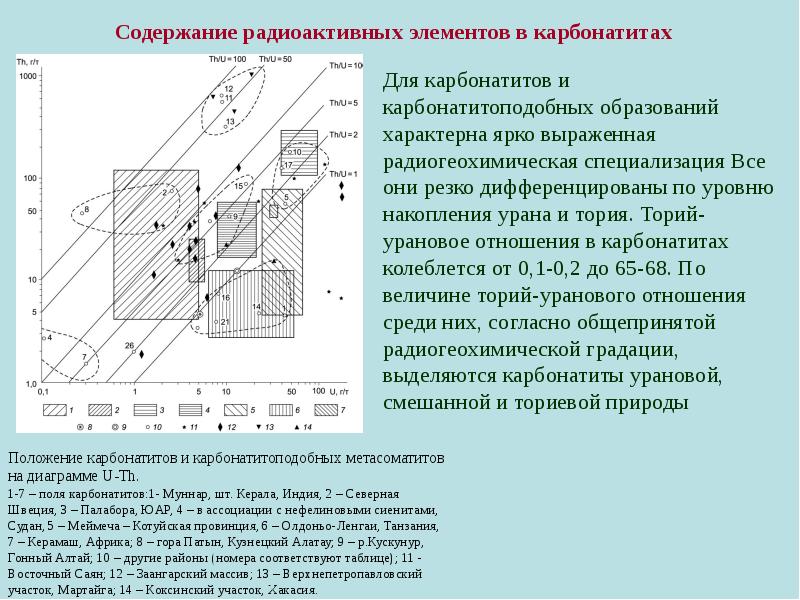

- 10. Содержание радиоактивных элементов в карбонатитах Для карбонатитов и карбонатитоподобных образований

- 11. Содержание урана и тория в некоторых карбонатитах и вмещающих их породах

- 12. В эффузивных карбонатитах Олдоньо-Ленгаи разброс значений также достаточно велик, хотя современные

- 13. Значительная дифференциация радиогеохимических показателей установлена в пределах отдельных карбонатитовых тел. Содержание

- 14. Формы нахождения радиоактивных элементов в карбонатитах Исследования форм нахождения урана и

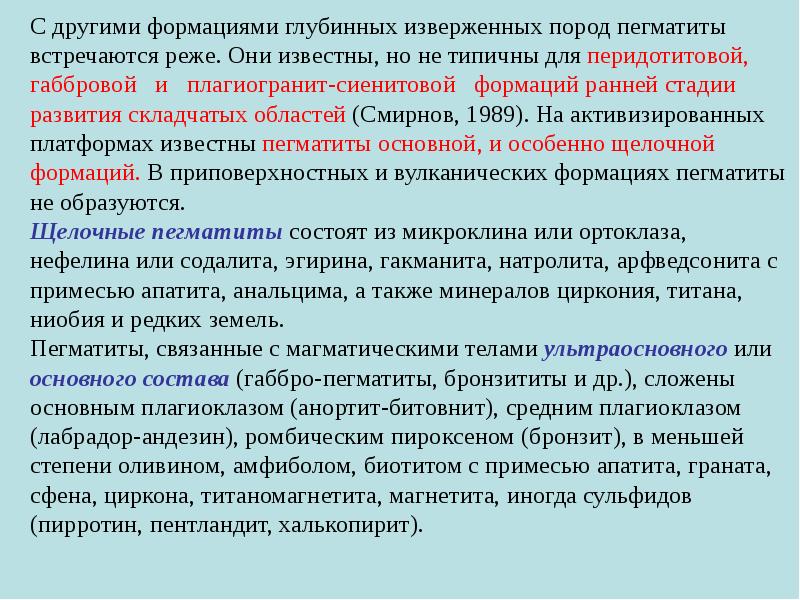

- 16. Принято выделять две генетические разновидности пегматитов: магматогенные и метаморфогенные. Принято

- 17. В зависимости от состава и строения пегматиты делят на простые и

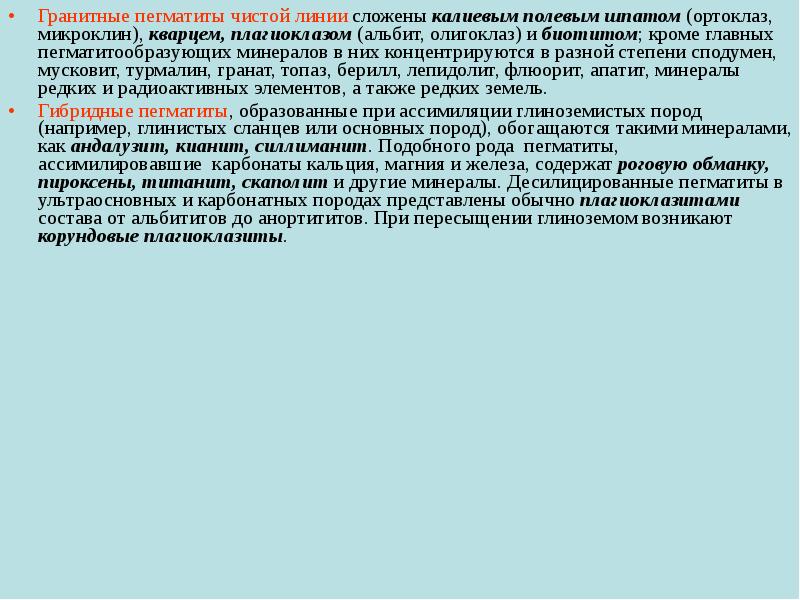

- 19. Гранитные пегматиты, по А.Е. Ферсману, можно разделить на пегматиты чистой линии

- 20. Гранитные пегматиты чистой линии сложены калиевым полевым шпатом (ортоклаз, микроклин), кварцем,

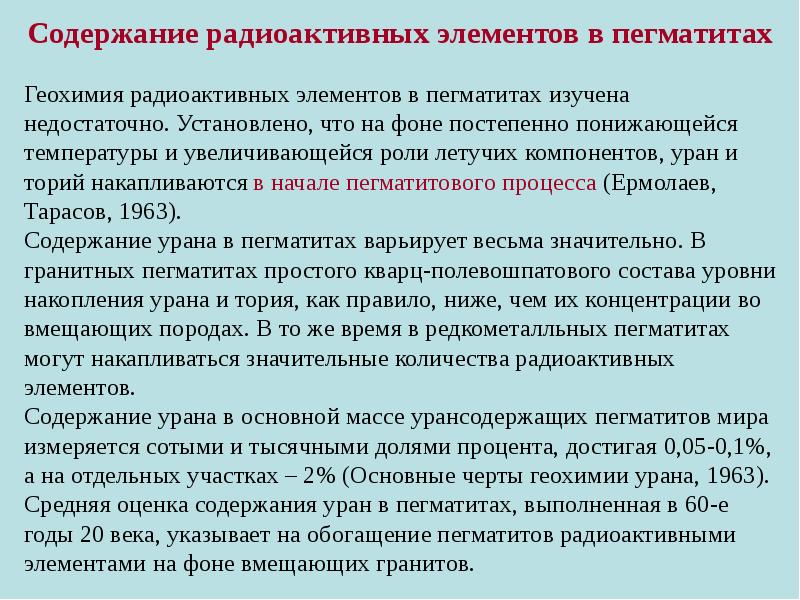

- 22. Содержание радиоактивных элементов в пегматитах

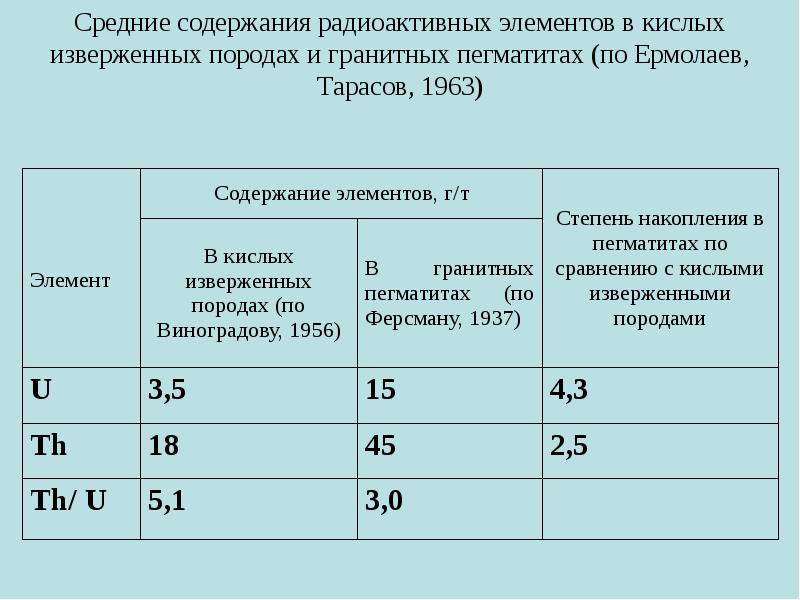

- 23. Средние содержания радиоактивных элементов в кислых изверженных породах и гранитных пегматитах

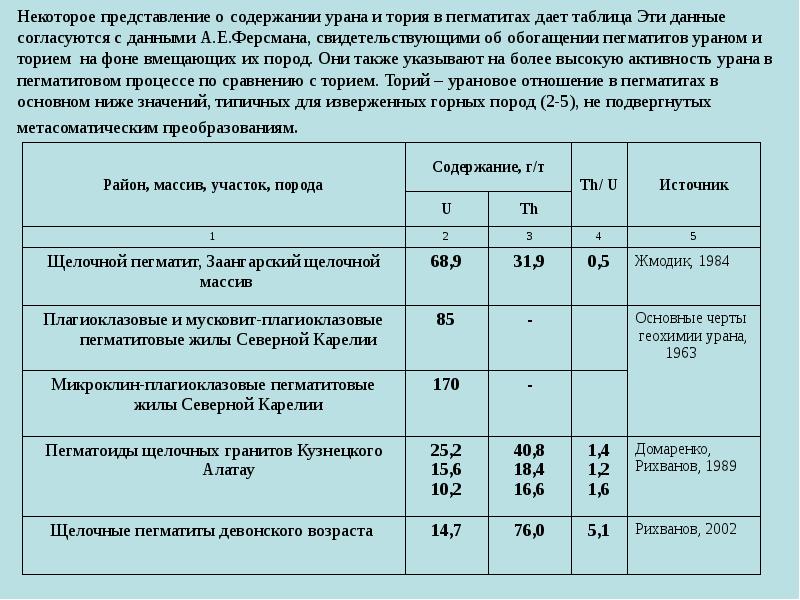

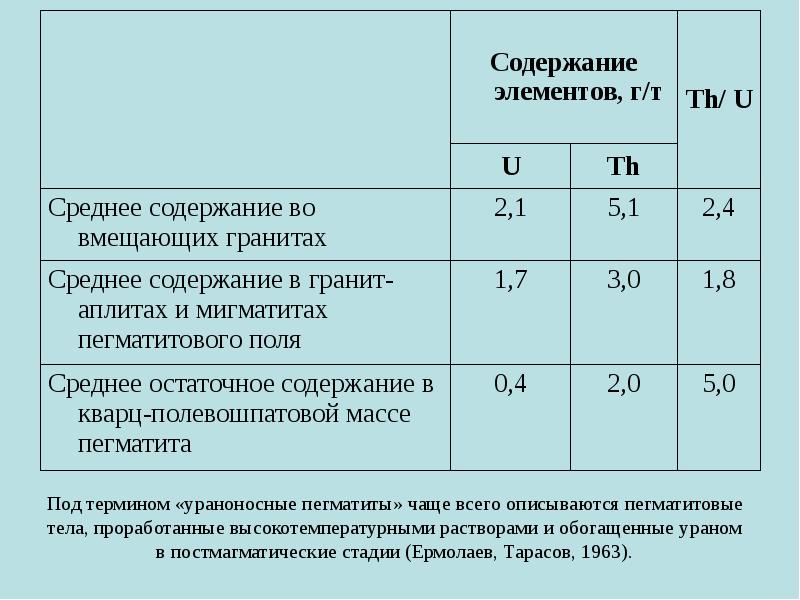

- 24. Некоторое представление о содержании урана и тория в пегматитах дает таблица

- 25. Формы нахождения радиоактивных элементов в пегматитах Исследование форм нахождения радиоактивных элементов

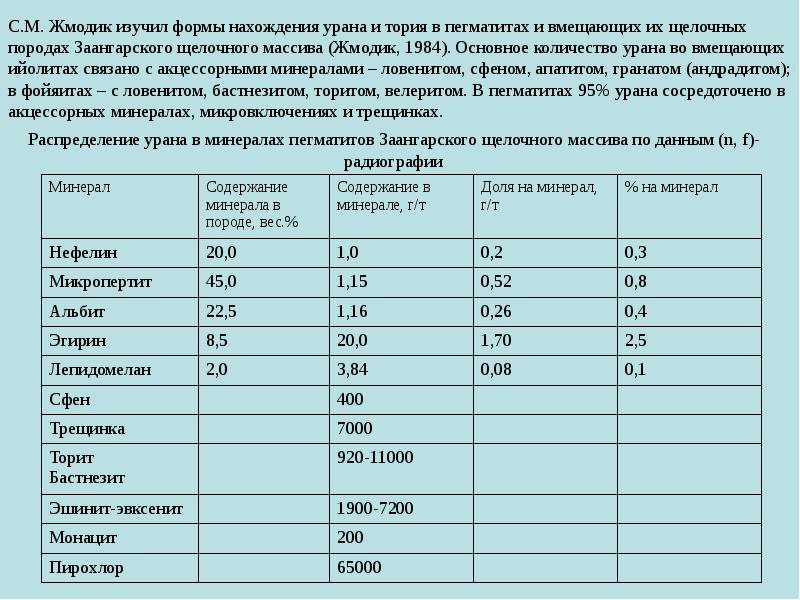

- 26. С.М. Жмодик изучил формы нахождения урана и тория в пегматитах и

- 27. По данным нейтронно-осколочной радиографии установлена отчетливая тенденция к увеличению количества урана,

- 28. Интересно, что количество выщелоченного урана увеличивается в ряду ийолит — фойяит

- 29. Условия миграции и концентрирования урана и тория при формировании пегматитов. Месторождения

- 30. Под термином «ураноносные пегматиты» чаще всего описываются пегматитовые тела, проработанные высокотемпературными

- 31. Литература 1. Жмодик С.М. Геохимия радиоактивных элементов в процессе выветривания карбонатитов, кислых

- 32. Скачать презентацию

Слайды и текст этой презентации

Скачать презентацию на тему Геохимия урана и тория в карбонатитовом процессе можно ниже:

Похожие презентации